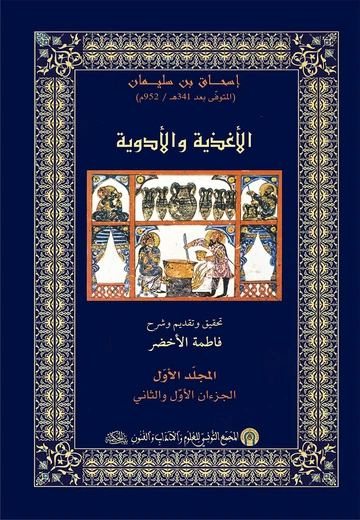

الأغــذيـــة والأدويـــة المجلد الأول

Détails de la publication

الأستاذة فاطمة الأخضر مقطوف متخرّجة من الجامعة التّونسية ومن جامعة الصّربون باريس (الدّكتورا في اللّسانيات- مشرف جدّا). درّست بالجامعة التّونسية أكثر من أربعين سنة الأدب المقارن والترجمة واللّغة وتخصّصت في تدريس علوم اللّغة. كرّست حياتها للتدريس والبحث والكتابة، واشتغلت في مشروعها الفكري بالنّقد والتحقيق والترجمة والإبداع، فكتبت حوالي ستّين عنوانا فضلا عن الأعمال المشتركة (4) وتقديم الأعمال الكاملة (2). تحصّلت على جائزة النّقد مرّتين من الكريديف لكتابيها عن المسعدي وعن فضيلة الشابي وجائزة الترجمة من وزارة الثقافة لترجمتها رواية "الحياة البسيطة"، وجائزة التّحقيق من الكريديف عن"دعوة الأطباء" لابن بطلان، وجائزة النّجم الذّهبي من وزارة الثقافة عن قصّتها لليافعين "الأمومة الخالدة"، وجائزة الامتياز للبحر الأبيض المتوسّط (الأونسكو) عن قصّتها للكبار "جنان الجحيم" التي ترجمت إلى 6 لغات. *تُرجمت بعض قصصها للأطفال إلى الألمانية والإيطالية والإنقليزية.*أدرجت بعض نصوصها في الكتب المدرسية. *شاركت في عديد اللّجان لتقييم الأدب التونسي بوصفها عضوا أو رئيسا وفي لجان عربية.*هي أوّل باحث بالجامعة التونسية اعتمد منهجا حديثا-الأسلوبية- في دراسة أدب المسعدى (1971).*أوّل امرأة تونسية وعربية ألّفت معجما (عربيّ- فرنسيّ/ فرنسيّ-عربيّ) بمفردها. *اختيرت سنة 2002 من لجنة بيت الحكمة ضمن أبرز الوجوه الثقافية الــ116 وكانت المرأة النّاقدة الوحيدة ضمن 21 ناقدا تونسيّا.* سميت عضوا ببيت الحكمة في 26 أوت 2015 بقرار مسجلّ تحت رقم 207/2015 بإمضاء رئيس المجمع الأستاذ هشام جعيط. *عضو بالجمعية التونسية لتاريخ الطّب والصّيدلة منذ سنة 2000 وانتخبت سنة 2019 بالإجماع رئيسة للجمعية.

Préface

قصّــة هذا التحقيق ما كان ليخطر على بالنا تحقيق هذا المخطوط لو لم نتعرّف على الدكتورة شادلية- ليلى بن مامي بن يوسف يوم الأربعاء السادس من شهر جانفي سنة 2010 بالمكتبة الوطنية بتونس العاصمة في أوّل اجتماع حضرناه للجمعيّة التونسيّة لتاريخ الطبّ والصيدلة بدعوة من رئيسها آنذاك الأستاذ الدكتور أحمد ذياب، وقد حدث في ذلك الاجتماع ما حدث. ثمّ صرنا أعضاءً بالجمعيّة. ومنذ ذلك اليوم علمنا أنّ لدى الدكتورة شادلية مخطوطا تسعى إلى ترجمته إلى الفرنسيّة بعد تحقيقه، وقد رأت فينا المحقّق الممكن في نطاق أعمالنا بالجمعيّة، ثمّ إنّها أعلمتنا أنّها تهتمّ بالأعشاب وتسعى ببحوثها إلى اختبار العودة من جديد إلى العلاج بالأعشاب phytothérapie اقتداءً بما حقّقه القدامى من نجاح في حفظ صحّة الإنسان بالموادّ الطبيعة لا بالموادّ الكيميائية التي لا تُصلح عضوا من بدن الإنسان إلّا أفسدت غيره في أغلب الأحيان. واكتشفنا فيها باحثة طُلَعَةً ذات تعطّش معرفي جارف تسعى إلى معرفة عميقة وحكمة معاصرة بعقلانية منزّهة عمّا عُرف عن العلاج بالأعشاب من شعوذة عند أدعياء الطبّ. التقينا بها بعد ذلك في «بيت الحكمة» بقرطاج بحضور زوجها المرحوم الدكتور رشيد بن يوسف للتعرّف على المخطوط، فإذا هو كتاب «الأغذية والأدوية» لإسحاق بن سليمان الإسرائيلي في نسخة مصوّرة نشرها فؤاد سيزكين ضمن منشورات معهد تاريخ العلوم العربيّة والإسلاميّة-جامعة فرنكفورت، سلسلة عيون التراث 1406هـ/1986م. وهي صورة من مخطوطة فاتح، مكتبة السليمانيّة بإسطنبول (أرقامها من 3604 إلى 3607) في أربعة أجزاء منسوخة فيما بين سنة 708 و709هـ بخطّ عبد الله بن أحمد الباسْقي. ثمّ اكتشفنا أنّ مكتبة قسم اللغات بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة تملك نسخة من المخطوط المصوّر، فصوّرناه وانطلق العمل وقد تأكّدنا من أنّه المخطوط الوحيد الكامل. في الأثناء علمنا أنّ المخطوط قد قام بتحقيقه الدكتور محمّد الصّباح منذ سنة 1992 ونشره ببيروت، فسعينا إلى الحصول على ذلك التحقيق للمقارنة. اتّصلنا بالأستاذ حاتم الأحمر المقيم بفرانكفورت وقد عرفنا أنّ نسخة من التحقيق موجودة بمكتبة فرنكفورت. وكان أن تُوّجت الجهود بالنجاح حين عرّفنا الأستاذ حاتم الأحمر على الأستاذة الألمانية المستشرقة الدكتورة حنّا شونيڤ (dr. hanne schönig) التي دلّتنا مشكورة على الموقع الذي يوجد فيه التحقيق وكان ذلك سنة 2014. تحقيق الدكتور محمّد الصباح لكتاب «الأغذية والأدوية»: حين اطّلعنا على التحقيق وجدناه لا يخلو من نقائص عدّة ككلّ عمل بشريّ. وقد أدرك المحقّق ذلك فاستبق القرّاء بالإشارة إلى ما قد يكون سَها عنه من أخطاء، وصرّح بذلك بكلّ تواضع حين قال: «ولعلّ من يجد ضرورة تصحيح كلمات قد لا نكون اهتدينا إلى صوابها، فليتفضّلْ مشكورا، بتصويبها». على أنّ الأخطاء تتجاوز «كلمات» وهو جمع قلّة، إلى كلام كثير؛ منها ما لا ينسب إلى المحقّق بل إلى الناشر، ومنها ما يندرج فيما يتحمّله المحقّق من سهو نتج عنه إسقاط لكلمة أو أكثر، لجملة أو أكثر، أو من عدم توفّق إلى كشف الكلمة الواردة في المخطوط. هذا بالإضافة إلى أنّه بالرغم من إتقان إسحاق بن سليمان اللغة العربيّة، وقدرته على التعبير الدقيق السليم فإنّ كتابه اكتظّ بشتّى أنواع الأخطاء وأكثرها رفع المنصوب ونصب المرفوع فلعلّ للنسّاخ علاقة بها، وقد تتبّع الدكتور محمّد الصباح جلّ ذلك بالإشارة إليه في الهوامش، وفاته الكثير منه فتولّينا استكمال الإصلاح. وسنعرض في ما يلي قائمة من الأخطاء التي يتحمّلها المحقّق رأيناها أدخلت ضيما لا يستهان به على تحقيقه. الجزء الأوّل الصفحة الخطأ صوابه 14 «مقابلة بالضدّ بالضدّ». «مقابلة الضدّ بالضدّ». 16 «وأنّ العسل موافق لقوم محمود عندهم يقولون إنّه مطلق للبطن مهيّج للأمراض». «وأنّ العسل موافق لقوم محمود عندهم يقولون: إنّه مطلق للبطن حافظ للصحة ومولّد لها، ومخالف لقوم مذموم عندهم يقولون إنّه حابس للبطن مهيّج للأمراض»: سهو عمّا بين معقّفين. 17 «ويعرض لمن كانت هذه الحالة». «ويعرض لمن كانت هذه حاله». 19 «وهذا النوع هو الطّبيعي ومسكنه العروق لكنّه جوّال مع الدم في جميع البدن». «وهذا النوع هو الطبيعي ومسكنه العروق لِأنّه جوّال مع الدم في جميع البدن». 19 «... في تقوية القوّة الجاذبيّة». «في تقوية القوّة الجاذبة». 20 «... فهما أشدّ حرارة ويبسا من النوع الطبيعيّ كثيرا». «... فهما أشدّ حرارة ويبسا من النوع الطبيعي كثيرا لأنّ تولّدهما عن حرارة عرضيّة وافت المرار المنصبّ إلى المعدة دائما فشيّطته وأحرقته وأذهبت بإشراقه وحسنه ولذلك صار أخبث وأخطر، كثير الألم» :كامل الفقرة الواردة بين معقّفين لا توجد في تحقيق محمّد الصبّاح. 20 «الاستسقاء المعروف بالحميّ». «الاستسقاء المعروف باللحميّ». 22 «وكشف رطوبة الثفل». «ونشف رطوبة الثفل». 23 «فأمّا ما كان الأغذية حامضا». «فأمّا ما كان من الأغذية حامضًا». 25 «مشيا رقيقا». «مشيا رفيقًا». 26 «لأنّ قوّة جرم كلّ واحد منها فائضة». «لأنّ قوّة جرم كلّ واحد منها قابضة». الجزء الثاني 190 «وأمل سهولة انحداره من الأمعاء». «وأمّا سهولة انحداره من الأمعاء». 192 «قلّت رياحه ونفحه». «قلّت رياحه ونفخه». 193 «وقد أحكم صنعته». «وقد أُحكمت صنعته». 195 «لتخلّل من أعضائهم بسرعة». «لتحلّل من أعضائهم بسرعة». 195 «إمّا أن تذب أعضاؤهم وتنحلّ». «إمّا أن تذبل أعضاؤهم وتنحلّ». 201 «وتزول عند لزوجته وغلظه ورياحه...». «وتزول عنه لزوجته وغلظه ورياحه...». 203 «...لجاجة الجانب الأيسر...». «...لحاجة الجانب الأيسر...». 204 «مثل الهريسة والقصائف والأخبطة». «مثل الهريسة والقطائف والأخبصة». 206 «وتشاط دائما...» «وتُسَاط دائما...» 206 «وإن أمكن تزبيب الحنطة...» «وإن أمكن تربيب الحنطة...» 214 «ويفعل فعل أصول السوس». «ويفعل فعل أصول السوسن». 218 «وليشرب بماء كثير ليكتسب من الماء برودة ورطوبة يزُول بها أكثر تجفيفه المكتسب من الماء». «وليشرب بماء كثير ليكتسب من الماء برودة ورطوبة يزُول بها أكثر تجفيفه». الجزء الثّالث 352 «إناء من غفار». «إناء من غضار». 354 «جلودهم تتفطّر». / «ينبت في المغائر». «جلودهم تنفطر». / «ينبت في المغاور». 357 «وإذا تحملتها الإمرأة، أدرّ الطمث وطرحت الأجنّة». «وإذا تحمّلتها المرأة، أدرّت الطمث وطرحت الأجنّة». 369 «أذابت الحصى ونقّت والكبد والأوردة». «أذابت الحصى ونقّت الكبد والأوردة». 372 «أو كان في رأسه شدّة...» «أو كان في رأسه سدّة...» 383 «إلاّ أنّ المرزنجوش في علل القوّة أقوى كثيرا». «إلاّ أنّ المرزنجوش في علل اللّقوّة أقوى كثيرا». 390 «فلا يستقصى دقّه ويلّته بدهن اللوز الحلّو». «فلا يستقصى دقّه وتلْيينه بدهن اللوز الحلْو». 407 «فيه رطوبة بورقية لذّاعة من لزوجة فيها يسيرة». «فيه رطوبة بورقية لذّاعة مع لزوجة فيها يسيرة». 414 «ويغذو غذاءً أقلّ من غذاء الشلجم وحِرافته». «ويغذو غذاءً أقلّ من غذاء الشلجم لزيادة حدّته وقوّة حرافته على حدّة الشلجم وحِرافته: ما بين معقفين سَها المحقّق عن إدراجه». الجزء الرابع 519 «ولذلك صار الرضيع من الماعز والبقر أحمد من الضأن». «ولذلك صار الرضيع من الماعز والبقر أحمد من الضأن والخنازير أذمّ كثيرا». 521 و522 حذف فقرات مطوّلة لأنّها تقارن بين اللحوم التي من ضمنها لحم الخنزير. 522 «... ليس معه من لزوجة لحم غيره...» «... ليس معه من لزوجة لحم الخنزير». 525 «نفعت من الغشاء». «نفعت من العَشا». 531 «وأمّا إنفحة الأرنب فزعم ديوسقوريدس أنّ المرأة إذا شربتها بعد طهرها بثلاثة أيّام متوالية، منعت من الحبل». «وأمّا إنفحة الأرنب فزعم ديوسقوريدس أنّ المرأة إذا شربتها بعد طهرها بثلاثة أيّام متوالية، منعت من الحبل وإذا تحمّلتها يريد بعد طهرها أعانتها على الحبل» : سها المحقّق عن هذه الجملة الواردة بين معقّفين فلم يدرجها. 534 مرّ المحقّق مباشرة إلى «القول في منافع الخيل» إذ يبدو أنّ الناشر أسقط فصل «القول في لحم الخنزير». 534 «... وخلف الأسارع». «... وخلف الأكارع». 537 سقوط فقرة طويلة لأنّ فيها مقارنة بلحم الخنزير. 556 نسيان فقرة كاملة (حوالي 10 أسطر بخط اليد) عن الحليب من قوله: «أمّا الحليب إلى قوله «الحرارة الصّرف». 567 و568 أسقط الناشر كامل الفصل المتعلّق بــ«القول في الدم». 571 سقوط فقرة من قوله: «وأمّا مرّارة العقاب إلى قوله «مرّارة الماعز» فيها حوالى أحد عشر سطرا بخط اليد. 597 كذلك سقط فصل «القول في الحلزون». 626 سقط فصل «القول في الأنبذة». اكتفينا بعشرة أخطاء تقريبا من كلّ جزء أخذناها في الأغلب من الصفحات الأولى من كلّ جزء ويمكن للقارئ، بالمقارنة بين التحقيقين، أن يكتشف ما لم نذكره منها، وهو كثير. على أنّ أكبر النقائص، في رأينا، اقترفها الناشر. فعلاوة على الأخطاء المطبعيّة الكثيرة جدّا التي تدخل ضيما على الفهم أحيانا (استعمال «أمّا» بدل «إمّا»، التباس بين الفعل والاسم: «ألقت» والمقصود «القتّ» وهو نبات. «للعدّة» والمقصود «للمعدة» «يسمجى» والمقصود «يُسمّى» «ذرع» والمقصود «ذراع»)، سمح الناشر لنفسه بأن يقتطع من الكتاب كلماتٍ وجملاً وفقرات بل فُصولا كاملة دون أيّ اعتبار للأمانة العلميّة ولا تثبّت ولا احترام لمقتضيات العلم متحجّجا بالدين الإسلاميّ والحال أنّ حجّته (أو ربّما حجّة من ضغط عليه) مستمدّة من فهمه الخاصّ لهذا الدين الذي أولى العلم قيمة كبرى بداية من سورة العلق: «اقرأ» إلى كلّ الآيات التي تمجّد العلم والفكر والتدبّر والعقل وتنزّل العلماء منزلة الأنبياء. فهو يقول: «قضت الضرورة بحذف ما جاء في الأصل حول ما يتعلّق بما حرّمه الدين الإسلامي الحنيف عملا بقوله تعالى: ﴿... إنّما حرّم عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير﴾ البقرة - 173. ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير﴾ البقرة - 219. ﴿إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون﴾ المائدة 90. فالكتاب علميّ يتّجه إلى كلّ البشر بمختلف أديانهم تهمّه المعلومة العلميّة لا غير. أمّا العقيدة الدينية فهي أمر خصوصي من مجال مختلف. وقد لاحظنا أنّ المؤلفّ وهو يهودي، أشار في حديثه عن اللحوم إلى ما حرّم منها على اليهود حسب ما ورد في التوراة بما في ذلك الخنزير. لكنّ ذلك لم يمنعه من متابعة حديثة العلميّ. ونتساءل بالمناسبة: هل سيحذف أهل الهند كلّ ما جاء عن لحوم البقر باعتبار عقيدتهم؟ وقد لاحظنا أنّ الناشر يلتقط كلمة خنزير أو خنازير حيثما كانت «ليطهّر» منها الكتاب حتّى لو أحدث ذلك خللا في التركيب أو غموضا في المعنى. والحال أنّ هذه الكلمة مذكورة في القرآن الكريم. ثمّ أليست معرفة خصائص الخنزير علميّا قد تفسّر للمسلم أسباب التحريم فتزيده اقتناعا به؟ ولاحظنا أيضا تناقضا بين القول والفعل عند الناشر، ذلك أنّه لم يحذف ما جاء في الكتاب من كلام عن الخمور(كما فعل مع الكلام عن الخنزير) لكنّه حذف كامل الفصل الخاصّ بالنبيذ. لاحظنا أيضا اقتطاعا للكلام عن الدم والحلزون وحتّى عن بعض الأعشاب. لقد عبّر المحقّق عن ألمه لهذا البتر والتشويه الذي لحق عمله والذي فيه خيانة للأمانة العلميّة إذ قال في مقدّمته: «ثمّ علمت من السيد الناشر، فيما بعد، أنّ ضرورات، لم يستطع أن يتجاوزها، قضت بحذف كلمات أو جمل أو فقرات. ولم أستطع، بدوري، أن أمنع نحر الأمانة العلميّة، فطلبت إليه تضمين المقدّمة هذه الصرخة كردّ فعل للألم، فوافق مشكورا». وإنّا لنشاركه ألمه وعسى أن نكون قد خفّفنا منه بتحقيقنا للكتاب من جديد إذ حاولنا أن نتقصّى في عملنا كلّ كلمة بأمانة علميّة صادقة، اعتقادا منّا أنّ المؤلف عالم حقّ فقد أطلق على نفسه لقبا يدُلّ على الموضوعيّة والتشبّث بالعقل والحكمة وهو لقب «المنطقي» بالإضافة إلى ألقابه الأخرى فهو إسرائيلي بالدين، مصري بالمولد، قيرواني بالإقامة ومكان الوفاة. وقد كتب كتابه في محيط إسلاميّ عقلاني متفتّح فلم يعترض عليه معترض بمثل ما اعترض عليه ناشر تحقيق الدكتور محمّد الصبّاح. ومهما يكن من أمر فإنّ للدّكتور محمّد الصباح فضل السبق في العناية بهذا الكتاب الجليل من تراثنا العربي-الإسلامي الذي ألّفه أحد أقطاب المدرسة القيروانيّة القائمة على ثالوث مهمّ من الأطبّاء: الطبيب المؤسّس والمعلّم إسحاق بن عمران البغدادي، والطبيب المعلّم إسحاق بن سليمان أستاذ الطبيب العَلَم أحمد بن الجزّار. 1 - مؤلّف كتاب الأغذية والأدوية هو أبو يعقوب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي المصري القيرواني المنطقي. كان مولده في مصر حوالي 243هـ وعاش بها حوالي خمسين سنة مشتغلا بالكحالة (طبّ العيون) وفق ما شاع بين المؤرّخين، ثمّ ارتحل إلى القيروان بدعوة من آخر أمراء بني الأغلب زيادة الله الثالث حسب ما ذكره ابن الجزّار عنه في كتابه «أخبار الدولة» حيث قال: «حدّثني إسحاق بن سليمان المتطبّب قال: لمّا قدمت من مصر على زيادة الله بن الأغلب وجدته مقيما بالجيوش في الأربس فرحلت إليه فلمّا بلغه قدومي وقد كان بعث في طلبي وأرسل إليّ بخمسمائة دينار تقوّيت بها على السفر... فرأيت مجلسه قليل الوقار والغالب عليه حبّ اللهو». وقد ذكر حسن حسنى عبد الوهّاب أنّ إسحاق بن سليمان اتّفق مع رسول الأمير على أجر سنوي قدره خمسمائة دينار إذ قال: «وقد قاوله الرسول على خدمة الأمير الأغلبيّ بخمسمائة دينار في السنة». وهذا ما لم يصرّح به ابن سليمان لابن الجزار في كلامه المذكور آنفا، وكذلك لم نجده في أيّ مرجع من المراجع التي اعتمدناها. وكان قد سبقه إلى القيروان إسحاق بن عمران الذي جاء إلى إفريقيّة من بغداد بدعوة من زيادة الله بن الأغلب التميمي. ولئن ذكر أحمد بن ميلاد أنّ القيروان عرفت الطبّ والفلسفة قبل إسحاق بن عمران البغدادي بقدوم يوحنّا بن ماسويه، فنحن لا نظنّ أنّ هذا الأخير جاء سنة 155 هـ ليستقرّ بالقيروان ويؤسّس مدرستها، وإنّما قد يكون جاء باحثا عن كتب للترجمة كما كان يفعل في كلّ سفراته التي كان يُرسل إليها بأمر من الخلّفاء في بغداد. وقد كانت إفريقية ناطقة باللاتينية فضلا عن البونيّة-البربريّة إذ خضعت لروما قبل الإسلام واجتمعت فيها حضارتان عظيمتان: قرطاج وروما. ولا شكّ في أنّ الكتب اللاتينية بقيت متداولة (وقد رجّح أحمد بن ميلاد أنّ والد ابن الجزّار وعمّه قد تعلّما الطب منها وإن قيل إنّهما تعلّما أيضا عن إسحاق بن عمران) لذلك نظنّ أنّ مجيء يوحنا بن ماسويه كان لغاية الحصول على الكتب اللاتينية. فقد كانت له منزلة عظمى في عاصمة الخلّافة بغداد لدى الخلّفاء لا نظنّه يستبدلها بمكان آخر وخطّة أخرى في إمارة صغيرة من إمارات الخلّافة. وابن أبي أصيبعة يدعّم ظنّنا هذا بقوله: «قال (روايةً عن ابن جلجل)... وكانت ملوك بني هاشم لا يتناولون شيئا من أطعمتهم إلاّ بحضرته»، وقال ابن النديم البغدادي الكاتب: «إنّ يوحنّا بن ماسويه خدم بصناعة الطبّ المأمون والمعتصم والواثق والمتوكّل». أمّا منزلته في بغداد فيتحدّث عنها ابن أبي أصيبعة قائلا: «وقال يوسف بن ابراهيم: كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس كنت أراه بمدينة السّلام لمتطبّب أو متكلّم أو متفلسف». وصل إسحاق بن سليمان إلى القيروان إذَا مستدعًى من زيادة الله الثالث لخدمته، على الأرجح سنة 292هـ وربّما 293 (حوالي 905م) فكان وصوله في فترة انتقالية بين دولة آيلة إلى السّقوط وهي دولة الأغالبة ودولة ناشئة هي دولة الفاطميّين التي سرعان ما انتصرت واستقرّت بالقيروان ثمّ بالمهدية. وصار إسحاق بن سليمان ثاني الثالوث الذي قامت عليه مدرسة القيروان الطبيّة. وكان قد استقرّ بهذه المدينة وهو في حوالي الخمسين من عمره. أمّا تكوينه العلميّ في مجال الطبّ فقد بقي يشوبه شيء من الغموض لنقص المعلومات الدقيقة في شأنه من جهة وللأخطاء التي وقع فيها المؤرخون -ربّما- كقول ابن أبي أصيبعة رواية عن ابن جلجل: «ثمّ سكن القيروان ولازم إسحاق بن عمران وتتلمذ له» والحال أنّ تاريخ وفاة إسحاق بن عمران مُختلَف في شأنه عند المؤرّخين فمنهم من جعله سنة 279 هـ، ومنهم من جعل وفاته حوالى 294 هـ بعد أن غضب الأمير عليه وقطع رزقه وحبسه ثمّ قتله. فكيف يمكن في هذه الحالة أن يكون إسحاق بن سليمان تلميذا له في بيت الحكمة القيرواني؟ ثمّ إن إسحاق بن سليمان جاء استجابة للأمير زيادة الله الثالث الأغلبي لخدمته ومراقبة طعامه وشرابه ولا يمكن للأمير أن يرسل في طلبه لو لم يسمع عن كفاءته، تلك الكفاءة التي نفاها عنه دون دليل حسن حسني عبد الوهّاب متّهما إيّاه بالتبعية والانتحال حين قال: «وانخرط في جملة من كان يحضر دروس الطبيب إسحاق بن عمران في بيت الحكمة ولازمه وتتلمذ له كما أكّد ذلك ابن جلجل وروى عن أستاذه مؤلفاته ثمّ إنّه اختصرها فيما بعد». أمّا إبراهيم بن مراد فقد استند إلى حجّتين ليثبت وجود إسحاق بن عمران بمصر في عهد ابن طولون مفترضا أن يكون درّس بها طلبة من ضمنهم إسحاق بن سليمان. لكنّ هذا في رأينا يبقى مجرّد افتراض إذ ليس هناك من دليل قاطع على إقامة إسحاق بن عمران بمصر إقامة مطوّلة. فقد يكون وجوده بها مجرّد عبور لها في طريقه من بغداد إلى القيروان مدعوّا من أميرها الأغلبي الذي كان في انتظاره وقد أمدّه بالمال للسفر وقَبِل شروطه. أمّا الافتراض الأخير فله صلة بالمرحلة التاريخية التي عاش فيها إسحاق بن سليمان الإسرائيلي إذ كانت مرحلة زاخرة بنشاط علمي كبير في عاصمة الخلافة بغداد. وكانت بغداد محطّ أنظار المتعلّمين لشتّى العلوم وقبلتهم، يأتيها المتعلّمون من كلّ حدب وصوب، ثمّ إنّ ابن سليمان كان معاصرا للرّازي وإسحاق ابن حنين ممّا يجعلنا نتساءل هل ذهب الإسرائيلي ليتعلّم في بيت الحكمة البغدادي؟ من كان أساتذته؟ وهل كان إسحاق ابن عمران من ضمنهم؟ مهما يكن من أمر فإنّ ما يُروى عنه من أخبار عند قدومه إلى القيروان يدلّ على أنّ سمعته قد سبقته إليها ولولاها لما استقدمه الأمير لخدمته ولعلّ نقاشه مع ابن خُنبس المعروف باليونانيّ وهو مترجم (من اليونانية إلى العربية) في مجلس زيادة الله الثالث فور وصوله إلى القيروان في مسائل ذات صلة بالأغذية (الحلاوة، الملوحة،...) يدلّ على أنّ كتابه «الأغذية والأدوية» قد يكون حاضرا في ذهنه أو على الأقلّ على أن كفاءته الطبية التي ستمكنه من متابعة صحّة الأمير ومراقبة طعامه وشرابه كما كان يفعل إسحاق بن عمران كانت مشهورة، وهي التي رشّحته لهذه الوظيفة وجعلت الأمير يستقدمُه من مصر ليعوّض إسحاق بن عمران الذي ساءت علاقته به. وإنّ محاورته لبعض المقرّبين من الخليفة الشيعي من البربر تبيّن كذلك ثقته بعلمه واكتمال تجربته، إذ قال معتدّا بعلمه: «فسألوني عن صنوف العلل، فكلمّا أجبتهم فلم يفقهوا قولي» (ابن أبي أصيبعة، ص480) ممّا جعله ينعتهم بصفة لم تعجب الخلّيفة! وكاد قوله فيهم يكلّفه حياته لولا أنّ الخلّيفة قدّر مقامه بوصفه طبيبا ماهرا واكتفى بتنبيهه حتّى لا يعود إلى مثل ذلك القول. أمّا تاريخ وفاة إسحاق بن سليمان، فكان عند حاجي خليفة وابن جلجل وابن أبي أصيبعة وكلّ من روى عنهم، سنة 320 هـ (وهي سنة وفاة الرازي). لكن بعمليّة حسابيّة بسيطة نتبيّن أنّ هذا التاريخ لا يستقيم إذا علمنا أنّه دخل إلى القيروان سنة 293هـ تقريبا وهو في الخمسين من عمره، وقد أجمع المؤرّخون على أنّه عمّر طويلا (قيل أكثر من 100 سنة) وأنّه عاش بالقيروان على الأقلّ أكثر من خمس وأربعين سنة. فدخوله إلى القيروان كان سنة 293≈292هـ إذا أضفنا إليها خمسًا وأربعين سنة فإنّ تاريخ الوفاة يكون ما بين 341هـ و343هـ الموافق لــ958م. يقول ابن ميلاد «وإنّما نعلم أنّ استقراره بالقيروان كان خمسا وأربعين سنة تقريبا قضاها في صناعة الطبّ والتأليف...». أمّا علاقته بثالث ثالوث لمدرسة القيروان فهي بإجماع كلّ المؤرخين علاقة الأستاذ بالتلميذ: «أمّا الطبيب أحمد بن الجزّار فقد صاحب ابن سليمان وأخذ عنه حقّا وتتلمذ عليه غيره من أبناء القيروان». ولا ندرى كيف كان يُقدِّم دُروسه، هل في بيت الحكمة أو في داره أو في البيمارستان؟ فالمعلومات التاريخية في هذا المجال شحيحة. إذ لم نجد إلاّ إشارة عابرة لا تخلو من التخمين في كتاب حسن حسنى عبد الوهاب ورقات، ج1، حيث يقول في الفصل الثاني الذي خصّصه لتراجم علماء بيت الحكمة بالصفحة 220: «رأينا من المناسب ونحن نؤرّخ لبيت الحكمة أن نلمّ بتراجم المشاهير الذين قاموا بتدريس العلوم به أو الذين يُتوقّع أنّهم كانوا يتردّدون عليه...». فلا تفوتنا هنا عبارة «يتوقّع». ولئن مدح أحمد بن ميلاد ابنَ الجزار على حساب أستاذه إسحاق بن سليمان قائلا: «وأخذ الطبّ عن أبيه وعمّه وعن إسحاق بن سليمان وفاق أستاذه هذا بعدد مؤلّفاته وتنوّعها وفائدتها وطريقة وضعها وغزارة مادّتها ورواجها وثباتها بمرور الزمان ولا غرابة إن فاق الفرع أصله». فنحن نحترز في الحكم لأسباب عدّة: أوّلها أنّ الموازنة بين أعمال إسحاق بن سليمان وابن الجزّار لا تستقيم ولا المفاضلة أيضا، فالأوّل سابق وله فضل التأليف والتعليم والثاني لاحق وجد التربة ممهّدة فأضاف ما عنده إلى ما حفظه عن السابقين فكانت الزيادة على الموجود أمرا طبيعيّا وفق سنّة التطوّر. والسبب الثاني يتمثّل في أنّ أحمد بن ميلاد يتكلّم كما لو أنّه اطلع على كلّ مؤلّفات إسحاق بن سليمان والحال أنّ الكثير منها ممّا كتب بالعربية قد ضاع أو بقي مترجما إلى لغة أخرى (اللاتينيّة أو العبرية). أمّا السبب الثالث فإنّ تلك المؤلّفات لا جديد فيها من حيث المواضيع لأنّها تدور جميعا في فلك ما كتبه الأطبّاء القدامى. لكنّ الجديد في رأينا يتمثّل فيما للطّبيبيْن من إضافة خاصّة وتجربة فردية ميّزت كلّ واحد منهما على حدة. فاكتسبا بذلك شهرة، جعلتهما الأسبق تأثيرا في الغرب قبل الرازي والزهراوي كما قال أحمد الشريف في أطروحته ص44: «فلنلاحظ بدءا أنّ تأثير الإسرائيلي وابن الجزّار في أوروبا كان أسبق بكثير من تأثير الرازي وأبي القاسم». ولو اكتفينا بتصفّح كتاب ابن أبي أصيبعة فقط لتبيّنّا من خلال عرضه لكتابات الأطبّاء تكرّر المواضيع نفسها عندهم جميعا وإن اختلفت لا شكّ طرقهم في الطرح والتقديم، في الشرح وفي التطبيقات التي أساسها تجربة كلّ واحد منهم ومهارته في الإضافة والتجديد. ولا شكّ في أنّ إسحاق بن سليمان استفاد من وفاة إسحاق بن عمران الذي كان أبرز طبيب بالقيروان على الرغم من وجود أطباء آخرين غيره. وذلك لخلوّ القيروان من طبيب بارع مشهور مثله. فكان أن قرّبه أوّل خلفاء الفاطميين أبو محمد عبيد الله المهدي (296هـ/909م - 322هـ/933م) وواصل خدمة الفاطميين بعده إلى أن توفّي. واطّلاعه على أعمال سلفه إسحاق بن عمران واستفادته منها هو أمر طبيعيّ. لكن ما ليس طبيعيّا هو إصراره على عدم التصريح بتكوينه الطبّي وبأسماء شيوخه ممّا جعل حسن حسنى عبد الوهاب يشكّ في أمره ويتّهمه بالانتحال لأعمال إسحاق ابن عمران التي لم يبق منها إلاّ مقالة الماليخوليا وفقرات من كتاب «الأدوية المفردة» المذكور في جامع ابن البيطار ضمن مراجعه. ولا شكّ في أنّ علاقته بالمهدى واستقرار الملك الفاطميّ ساعداه على العمل في ميدانه إذ تواصلت خدمته للسلالة الفاطمية (القائم، المنصور) ممّا يدلّ على أنّه عمّر طويلا كما ذكرنا سابقا مؤيّدين ما ذهب إليه لوسيان لوكلارك leclerc lucien في كتابه «تاريخ الطبّ العربي» من أنّ وفاته كانت بعد341هـ/953م. ويبدو أنه انتقل من القيروان إلى المهدية مع الفاطميين فقد دفن بمدينة المهدية حسب ما ذكره حسن حسني عبد الوهاب: «وكانت وفاته في منتصف القرن الرابع للهجرة قبيل انتقال المعز لدين الله إلى مصر ودفن بمقبرة اليهود بمدينة المهدية». إلاّ أنّنا لم نجد هذه المعلومة إلاّ عند حسن حسنى عبد الوهاب أمّا غيره من المؤرخين فإنّهم لم يذكروا شيئا من هذا. بل وجدنا في كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسيّة ما ينفي قطعا ما قاله حسن حسنى عبد الوهاب. مــؤلــفــــاتــــه * في الطبّ - كتاب الحمّيات: اعتبر من أجود ما كتب في ذلك العصر، من ذلك شهادة على بن رضوان الطبيب المصري (453هـ/1065م) التي قال فيها: «إنّ هذا الكتاب نافع جمعه رجل فاضل وقد عملت بكثير ممّا فيه فوجدته لا مزيد عليه». - كتاب الأغذية والأدوية (هناك من يكتفي بكلمة الأغذية فحسب للعنوان والحال أنّ صاحبه سمّاه «الأغذية والأدوية»). - كتاب البول. - كتاب المدخل إلى صناعة الطبّ. - كتاب في النبض. - كتاب في الترياق. - كتاب دليل الأطبّاء. - كتاب الاستقسات. * في الحكمة والفلسفة والمنطق - كتاب الحدود والرسوم. - كتاب المدخل إلى المنطق. - كتاب بستان الحكيم. - كتاب في الحكمة. ولقد بلغ اعتزاز إسحاق بن سليمان بمؤلّفاته أن جعلها أفضل من الخلّف وهو الذي لم يتزوّج ولم ينجب حسب كلّ المراجع العربيّة إذ أجاب سائله في هذا الأمر قائلا: «لي أربعة كتب تحيي ذكري أكثر من الولد وهي كتاب الحمّيات وكتاب الأغذية والأدوية وكتاب البول وكتاب الاستقسات». ونلاحظ هنا أنّه لم يؤلّف كتابا في «الكحالة» ممّا يجعلنا نتساءل لماذا ألحّ كلّ من أرّخ له على أنّه كان في مصر يشتغل بالكحالة وحصروا خبرته في هذا المجال فحسب؟ وقد تجاوزت شهرة كتبه بالفعل مدينة القيروان لتجعل مدرستها الطبية تشع على أوروبا بدءا بمدرسة سالرنو، إذ كانت من أوّل ما نُقل إلى اللاتينية ولئن افتقدت المكتبة العربيّة الكثير من مؤلّفاته المذكورة أعلاه فقد حفظت المكتبات الأوروبية ترجماتها. الـــتــــرجـــــمـــات كان أوّل مترجم لها إلى اللاتينية قسطنطين الإفريقي ويبدو أنّه انتحل بعضها لنفسه. وكان لهذه المؤلفات الصّدى الكبير في القرون الوسطى بأوروبا فقد عرّفت أونيفرساليس universalis كتاباته الطبّية على أنّها كانت ذات سلطة على الأطبّاء يستشهدون بها بإعجاب واحترام إلى حدود القرن السادس عشر. وقيل إلى القرن السابع عشر أي ستة قرون بعد وفاته (انظر أطروحة أحمد الشريف). أمّا دانيال جاكار danielle jacquart فقد ذكرت أنّ كتاباته ساهمت في إرساء الطبّ في أوروبا في القرون الوسطى باعتباره علمًا، وأنّ كتبه بقيت طيلة القرن الثالث عشر مراجع راسخة في مجال الحميّات والأغذية والبول في دروس الجامعات الناشئة في الغرب. إلّا أنّ الاهتمام بكتبه تراجع في نهاية العهد الوسيط بعد ترجمة جالينوس galien ومن بعده ابن سينا وابن رشد خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وعاد الاهتمام به من جديد بفضل صدور مدوّنة كتبه مترجمة إلى اللّاتينيّة ومجمّعة تحت عنوان omnia opera ysaac سنة 1515 عن مطبعة بليون lyon لصاحبها بارتيليمي تروت barthélémy trot المختصّ في نشر الكتب العلميّة والطبّية. وهذه المدوّنة تحتوى على أعمال الإسرائيلي بالإضافة إلى أعمال أخرى للطبيب على بن عباس المجوسي قيل إنّها نسبت خطأً إلى إسحاق بن سليمان؟ وصارت قراءة أعمال الإسرائيلي ترتكز على الاهتمام بآرائه التي خالف بها من سبقه من أعلام الطبّ كأبقراط وجالينوس لما في ذلك الاختلاف من طرافة واستنباط لآراء جديدة. وقد ترجم له أيضا جيرار الكريموني gérard de crémone أعماله الفلسفيّة بطليطة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. كذلك فعل ابن حسداي abraham ibn hasday وموسى بن طبّون moïse ibn tibbon. ترجمت أعماله أيضا إلى العبرية وإلى الإسبانية وبقي مترجموها مجهولين في الغالب كما ذكرت المراجع الغربية كذلك فعل حسن حسني عبد الوهاب في كتابه ورقات ص238 حيث أشار إلى الترجمات دون ذكر أسماء المترجمين إذ قال: «كما أنّ جانبا وافرا من مؤلّفاته حوّل إلى اللغة العبريّة إمّا في إفريقيّة أو في الأندلس» من ذلك مخطوط كتاب «البول» مترجم إلى العبريّة وهو موجود بمكتبة الفاتيكان تحت رقم 369 (عن أحمد الشريف الذي ذكر في الصفحة 47 من أطروحته أنّ كتاب الأغذية، والبول والحُمّيات والاستقسات... موجودة في المكتبة الوطنيّة بباريس مترجمة إلى العبرية). وذكر أيضا أنّ كتبه الفلسفية ترجمت إلى اللاتينية. أمّا «كتاب الحميّات» فقد ترجم إلى اللاتينية مع مجموعة أخرى لأطبّاء مشهورين يونانيين ولاتينيين وعرب في نفس الموضوع في البندقية سنة 1594 (عن أحمد الشريف، ص45 رواية عن وستنفيلد wustenfeld من كتابه: histoire des médecins et naturalistes arabes, gottingue 1840, p.32. ولم يكتف أحمد الشريف بذكر الترجمات بل أشار إلى ما تعرّضت له أعماله من سرقة وإلى تأثيرها في بعض الكتّاب من ذلك مثلا: أنّ موسى ابن عزرا moise ibn ezra أخذ من أحد كتبه مقاطع وضعها بكتابه «كتاب الحديقة» دون أن يذكر مرجعه. وفي كتاب كتبه عربي من إسبانيا (لم يذكر اسمه) في القرن الحادي عشر سمّاه «غاية الحكيم» تأثّر فيه بما كتبه إسحاق بن سليمان دون أن يذكر كتابه الموسوم بـــ «بستان الحكيم». بالإضافة إلى هذا ترجم كتاب «الحدود والرّسوم» إلى العبرية نسيم بن سليمان في القرن الــ14 كذلك ترجم له دافيد كوفمانdavid kaufnann إلى الألمانية. نوقشت كتاباته الدينية من لدن سموءل بن طبون samuel ibn tibbon، وكان نقاش إبراهيم ابن عَزرَا abraham ibn ezra أكثر حدّة، لكن هناك من عبّر عن إعجابه بتفكيره في هذا المجال مثل ابن حسداي ويعقوب بن روبان jacob b. ruben. première page de la traduction des œuvres médicales d’isaac israëli الصفحة الأولى من المدوّنة omnia opera ysaacم1515م تمثّل الصورة قسطنطين الإفريقيّ في جلسة علميّة خياليّة مع الإسرائيليّ وعلي بن عبّاس. إسحاق بن سليمان كما عرّفه الدكتور سليم عمّار ... من بعده تألّق طبيب يهوديْ هو إسحاق بن سليمان العالِمُ الألْمَعِيْ جاء من مصر لخدمة الأمير زيادة اللهْ و طبّب بعده المهدي الفاطمي عبيد اللهْ طبيب وفيلسوف أعزب عاش عيشة حكيم رصينْ علّم وألّف عديد الكتب إلى أن جاوز الواحدة من المئين كتب كلّ أعماله الطبّية باللّغة العربيّهْ سرعان ما تُرجمت في بلاد الغرب إلى اللّاتينيهْ مقالته في الحُمّيات والأخرى في البولْ نُقلت إلى اللاّتينية نقلا كثر فيه القولْ فقسطنطين نسبها إلى نفسه ولم يعترفْ إلاّ بالكتاب الأوّل إذْ أنكر الثاني بكلّ صلفْ مقالته في الحِمْيَات وكتاب الحُمَّيات الطّريف النّفيسْ مع كتاب البولْ والأغذية قرّرت بجامعات الغرب للتّدريسْ فكانت جميعا كنزا ثمينا في عديد الجامعاتْ لا يمكن تجاهله للبلوغ بالطبّ منتهى الغاياتْ إلى القرن السادس عشر كانت أعماله في كلّ المسائلْ موسومة بطابع الطبيب المتمرّس العاقلْ في مونبوليي، سالرن، بافي، باريس، بولونيا، وبادو درسها الطّلاب ثمّ درّسوها وبحفظها نادوا أمّا كتابه في الأخلاق الطبّية فقد كتبه من البدء بالعبريّة وإليها تُرجمت أعماله الأخرى من غير تحيُّز اعترافا بفضل هذا العالم الجليل المتميّز هل درّس إسحاق بن سليمان في بيت الحكمة القيرواني؟ من المعلوم أنّ المساجد كانت مكانا لتدريس شتّى العلوم الدينية واللّغوية، سواء كان ذلك في الشرق أو المغرب الإسلاميّ. أمّا العلوم العقليّة فقد أنشأ لها الخلّفاء العبّاسيون بيت الحكمة ببغداد وكانت مؤسسة منظّمة لترجمة كلّ العلوم. وقد نسج ابراهيم الثاني الأمير الأغلبيّ (261هـ- 289هـ/875م-902م وقد استمر حكمه أكثر من ربع قرن) على منوال العبّاسيين فشجّع العلوم العقليّة بإنشاء بيت الحكمة القيروانيّ، على أنّ المؤرّخين اختلفوا في شأن هذه المؤسسة لافتقارهم إلى أدلّة قطعيّة تثبت وجود هذه المؤسّسة على غرار ما كانت عليه في بغداد. فحسن حسنى عبد الوهاب في كتابه «ورقات» وصف بيت الحكمة القيروانيّ وصفا قد يكون استوحاهُ ممّا عُرِفَ عن بيت الحكمة البغداديّ لكن دون أدلّة أركيولوجيّة على وجود ما أطنب في وصفه، ثمّ إنّ الصراع بين علماء القيروان (علوم نقلية) وبيت الحكمة برقّادة (علوم عقلية) كان على أشدّه حتّى أنّ أصحاب الطبقات ومؤلّفي التراجم أهملوا أنباء بيت الحكمة فلم يُعرّفوا به ولا بمرتاديه كما قال مختار العبيدي بل ذهب إلى الاحتراز حين قال: «والظنّ الغالب أنّها كانت تشابه سميّتها العباسيّة» مع اختلاف الإمارة عن مركز الخلّافة. بل حتى مكان بيت الحكمة لا يخلو من التخمين إذ قال: «وكان بيت الحكمة يحتلّ مكانا بأحد القصرين إمّا «الصحن» أو «الفتح» وهما من محدثات إبراهيم الثاني على هذا «لم يكن إنشاء بيت الحكمة» إلاّ في دائرة الملك وتحت رعايته وصيانته أي في مدينة رقّادة». على أنّ الثابت رغم هذا أنّ ابراهيم الأغلبي كان يحضر كلّ يوم جمعة المناظرات بين العلماء مع الزوار وطلّاب العلم. كذلك نجد بعض الإشارات إلى نشأة العديد من المكتبات بالقيروان ملحقة بالجوامع والمدارس والزوايا. وبالاعتماد على مراجع قديمة أثبت الأستاذ مختار العبيدي أنّ «أبو اليسر ابراهيم بن محمّد الشيباني» وهو بغدادي النشأة ويعرف بيت الحكمة هناك، قد سافر عبر البلاد الإسلامية وزار الأندلس ثمّ استقرّ بالقيروان. فاختاره ابراهيم الأغلبيّ لبلاطه ثمّ سمّاه «صاحب بيت الحكمة» وقد كان عالما بارزا في العلوم اللغوية والرياضية». ويُروى أنّ الأمير الأغلبيّ كان يبعث بولائه إلى السلطة المركزيّة ببغداد كلّ ستّة أشهر لكسب رضى الخلّفاء ممّا كان يمكّنه من استقدام العلماء من بغداد والمشرق عامّة، فضلا عن استجلاب الكتب النّفيسة لإغناء المكتبة القيروانيّة بشتّى العلوم العقلية: فلك، طبّ، هندسة، رياضيات... أمّا ترجمة الكتب كما كان يقع ببيت الحكمة البغدادي فلا ندري عنها إلاّ ما ذكره الأستاذ العبيدي من أنّ إبراهيم وابنه عبد الله الثاني ثمّ زيادة الله كانوا يعرفون اللاتينية المتـأخّرة لحكمهم بصقلية قبل القدوم إلى القيروان. لذلك تخيّر إبراهيم الثاني كتبا لاتينيّة لترجمتها ويبدو أنّ حسن الوزّان léon l’africain ذكر أنّه رأى في إفريقيّة ترجمة كتاب pline الرومانيّ في علم النبات، أمّا الدليل الثاني على ترجمة الكتب اللاتينية فقد ورد في كلام العبيدي إذ قال: «وفي المكتبة العتيقة المحفوظة في جامع عقبة بالقيروان توجد نسخة من ترجمة عربيّة لكتاب «تاريخ الأمم القديمة» نسب وضعه إلى القدّيس المسيحي يرونيم الروماني saint jérôme المتوفّى سنة 420م». فهل تُرجمت كتب الطبّ القرطاجيّ المكتوبة باللّاتينية؟ لا نستطيع الإجابة عن هذا السّؤال فقد كانت بالقيروان مكتبة هامّة أخذها الفاطميون إلى مصر بعد وفاة إسحاق بن سليمان بحوالي عشرين سنة (362هـ- 973م)، من ضمنها كتاب إسحاق بن سليمان نفسه في الحميات وقد اطلع عليه الطبيب المصري ابن رضوان وأطنب في مدحه. وسواء كان لهذا البيت «بيت الحكمة القيرواني» نظام إداريّ يقوم فيه القيّمون على البيت بتنظيم الكتب ويعينون الطلّاب فيما يطلبون منها ويقومون على رعاية المكتبة ورعاية الآلات الخاصّة ببعض العلوم يرأسهم ناظر أو رئيس أو صاحب البيت، وهو أمر معقول، أم لم يكن البيت بمثل هذا النظام، فإنّ الثابت أن كلّ الملوك والأمراء الرعاة للعلم والعلماء كان لهم في بلاطاتهم مكتبات ولقاءات مع العلماء وقد رأينا هذا الأمر يتواصل في أوروبا مع بعض رعاة العلم والعلماء مثل روجي roger ii بصقليّة الذي استقدم علماء عربًا مسلمين إلى بلاطه أشهرهم الإدريسيّ صاحب «نزهة المشتاق» وقد أنجز له «الكتاب الروجاري» أمّا فريدريك frédéric ii وقد كان بلاطه يعجّ بالعلماء وكانت له مراسلات ومناقشات مع العلماء العرب بمصر خصوصا ثمّ إنّه أهدى مكتبته الغنية بشتّى المراجع العلميّة إلى إحدى الجامعات الإيطالية (جامعة بلونيا). وكذلك الشأن بالنسبة إلى ألفونس alphonse x فقد أحاط به في بلاطه جمع من العلماء الأندلسيّين من النصارى واليهود والمسلمين. ومهما يكن من أمر فقد كان بيت الحكمة القيرواني رمزا ومعقلا للتّنوير وحافزا على اكتساب العلوم و«أزهر الطبّ في القرنين الرابع والخامس للهجرة مدّة مائة وخمسين سنة بالقيروان، فكان عصره الذهبيّ وكانت المدرسة الطبّية القيروانية». وما كان لذلك أن يكون لو لم يُوجد رعاة مشجّعون وحركة علميّة فاعلة ونشاط فكريّ في بيئة مُهَيّأة في إطار مؤسّسة كبيت الحكمة ممّا جعل بعض الباحثين يجزم بدوره العظيم في نشر العلوم كمحمد توفيق النيفر حين قال: «لقد كان بيت الحكمة حدثا علميّا وثقافيّا بالغ الأهميّة، آثاره امتدّت إلى الفضاء الغربي بفاس وقرطبة وصقلية، ومنها إلى الفضاء الأوروبي، كما امتدّت إلى الفضاء المشرقي عن طريق مصر، بيد أنّ آثاره بالفضاء الإفريقيّ كانت حاضرة عميقة كما بيّنا، تتجاوز مجرّد المؤلفات والكتب المترجمة لتمتدّ إلى الروح العلميّة التي غرسها في هذا الفضاء، وإلى الأرضيّة المهيّئة لحرّية الفكر التي بقيت تفعل مفعولها إلى عصر النهضة، بل لعلّ بعض آثارها مازال يسكننا إلى اليوم». ولئن تواصل نشاط هذا البيت في العهد الفاطمي فإنّه اقتصر حسب المؤرّخين، على المجالات المذهبيّة بوصول المذهب الشيعي إلى الحكم، ثمّ إنّ المـُـعزّ عند رحيله إلى القاهرة أخذ معه مكتبة هذا البيت إلى مصر كما ذكرنا، ولعلّ ذلك ممّا أفرح علماء العلوم النقلية الذين كانوا ينظرون بعين الرّيبة إلى العلوم العقليّة في ذلك البيت. وكانت نهاية بيت الحكمة القيرواني حسب روايات أخرى على يد الهلاليين سنة 444 بتخريبهم القيروان وصبرة المنصوريّة وحرق الكتب المتبقّية وإتلافها ممّا جعل العلماء والأدباء يهاجرون ويتفّرقون شذر مذر شرقا وغربا. ونحن نعلم أنّ إسحاق بن عمران يعرف بيت الحكمة البغدادي وكان حسب بعض المراجع صاحب بيت الحكمة القيرواني بعد الشيباني، لكنّنا لا نعلم أنّ إسحاق بن سليمان قد اشتغل في نطاق هذا البيت بالتدريس ولا أنّه اشتغل في مستشفيات القيروان (المعروفة منها: مستشفى الدمنة ومستشفى دار الجذماء) وابن الجزّار نفسه لا نعلم عنه إلاّ أنّه كان يتّخذ منزله لاستقبال المرضى وله دكّان بجانب بيته جعل عليه غلامًا لتسليم الأدوية، وهو يعتبر من تلاميذ إسحاق بن سليمان فأين كان يتلقّى دروسه عنه؟ إنّ المعلومات التاريخية الشحيحة لا تجعلنا قادرين على تبيّن حراك ثالوث علميّ قامت عليه بنية هذه المدرسة الطبّية القيروانية، وهل كانت حقّا مدرسة أو مجرّد ثالوث من الأطبّاء برزوا من بين الكثير من الأطبّاء القيروانيّين الآخرين المذكورين في العديد من المراجع. وكان بروزهم بمؤلّفاتهم التي خلّدت ذكرهم وعرّفت بهم خصوصا في الغرب عندما ترجمت أعمالهم في مرحلة انتقال العلوم إلى أوروبا. فتسمية الحركات العلميّة بالمدارس معمول بها حتّى عند الغربيّين كقولهم مدرسة طليطلة مثلا التي لم تكن مدرسة حقيقية بل يعدّ إطلاق تسمية مدرسة عليها مجرّد استعمال مجازيّ لتسمية تيّار فكري-علميّ نشط في زمن مّا. وقد أفدنا من بعض المؤرّخين للقيروان أنّ إسحاق بن سليمان انضمّ إلى بيت الحكمة (وهذا ما قاله الدكتور منجي الكعبي في موسوعة القيروان). ولا شكّ في أنّه أفاد ممّا فيها من مراجع من ضمنها ربّما ما كتبه سلفه إسحاق بن عمران كما قلنا سابقا لكنّه اكتفى بذكر المصادر اليونانيّة الأصليّة للطب والصيدلة (أبقراط وجالينوس وروفس وديوسقوريدس إلخ). وهذا على العكس من تلميذه ابن الجزّار الذي أحال على أستاذه إسحاق بن سليمان شأنه في ذلك شأن العلماء العرب الذين يذكرون قائمة شيوخهم. وفي تصرّف ابن الجزّار هذا اعتراف لا يخلو من الإنصاف والتواضع والموضوعية العلميّة التي لم نجدها عند إسحاق بن سليمان ولا عند بعض المستشرقين بل عمل بعضهم على تفريغ الحضارة العربيّة-الإسلاميّة ممّا فيها من إضافات في مجال الطبّ بالطمس، وعلى تفريغها ممّن ساهموا في إنشائها على أساس التفرقة الدينيّة والعرقية والسياسية (انظر تفاصيل ذلك في تقديمنا لدعوة الأطبّاء لابن بطلان). وقد ردّ أحمد بن ميلاد على هذه النّزعة قائلا: «إنّ ما كتبه اليهود في الطب بلسان عربيّ في البلدان الإسلاميّة التي نشؤوا فيها وتعلمّوا، يُعتبر طبّا عربيّا» بل أبدى رأيا جازما في أنّ العلوم هي قاسم مشترك بين الناس جميعا بصرف النظر عن اللغة أو الدين أو العرق أو غير ذلك من الاختلافات الأخرى بين الناس، يقول: «ولئن أخذ العرب الطبّ على اليونان وأخذه اليونان عمّن سبقهم من الشّعوب في الحضارة مثل الهنود والصينيّين والمصريّين وعلماء ما بين النهرين وأخذ الإفرنج عن العرب، فإنّ العلم لا يمكن حصره في وطن أو قارّة وكلمة «العلم» مفادها مشاركة الأمم في الحضارة، ولكلّ منها نصيب قلّ أو كثر فالعلم لا يختّص بأمّة أو بفئة، العلم عالمي». والمعلوم أنّ عداء الكنيسة في القرون الوسطى للدّين الإسلاميّ وللحضارة العربيّة الإسلاميّة كان عداءً قويّا استعمل كلّ الوسائل لتشويهها وتهميشها والتنفير منها، لكنّ إشعاعها القوي وما بلغته من رقي علمي وحضاريّ أجبر الكنسية في مرحلة ما على تأطير إقبال الأوروبيّين على ما فيها من العلوم ومن المظاهر الحضاريّة. ولئن اعترف بذلك بعض المطّلعين من المستشرقين الموضوعيّين على قيمة ما أضافه الأطبّاء العرب إلى الإنسانية مثل المستشرق إدوارد جي براون e.g.browne حين قال: «وقد تكوّنت عندي عقيدة خلال اتّصالي بأفكار هؤلاء الأطبّاء القُدامى من العرب وهي الشعور بأنّ الفكر الإنساني وحدة أقوى وأكبر بكثير من حدود الجنس والزمان والمكان»، فإنّ منهم الكثير ممّن استغلوا التسمية المزْدوجة ذاتها للتنقيص من قيمة الحضارة العربيّة-الإسلاميّة حتّى لا تعتبر حضارة كونيّة عرفتها مرحلة تاريخية مّا من مراحل التطوّر الحضاري-الإنساني شأنها في ذلك شأن حضارات الهند والصين وما بين النهرين ومصر القديمة واليونان والرومان. فهذه القضية أسالت حبرا كثيرا تبيّنا من خلاله أحكاما لا تخلو من التعصّب العرقي والديني في نظرة بعض المستشرقين المهتمّين بالحضارة العربيّة-الإسلاميّة. فمنهم من ينكر على العرب أيّة إضافة في مجال الطبّ ويربط ذلك بالجنس العربي الذي لا يفلح في العلوم حسب رأيهم. إذن بالنسبة إليهم الطبّ العربي هو مجرّد تعريب لما وجد في الحضارات السابقة دون إضافة. ومنهم من لا يعتبره عربيّا بل إسلاميّا إذ أكثر الأطبّاء غير عرب ولكنّهم مسلمون. لكن فاتهم أنّ من الأطبّاء من انتمى إلى هذه الحضارة والحال أنّه ليس عربيّا ولا مسلمًا (اليهود والنصارى والصابئة والملاحدة، إلخ). والمشكل من وراء هذا جميعا هو فهم قاصر كبّلته آراء مسبّقة للعبارة الواصفة لهذه الحضارة وهي عبارة «عربيّة-إسلاميّة» والحال أنّها عبارة تصف خصوصيّات هذه الحضارة الإنسانيّة التي تمثّل حلقة من حلقات المجهود الإنساني الجماعيّ في التقدّم بالبشريّة نحو الأفضل من كيانها. فهذه الحضارة كُتبت باللّغة العربيّة وازدهرت في ظلّ الحكم الإسلامي وشاركت فيها كلّ الأعراق وكلّ الأجناس وكلّ الأديان ومن لا دين له أيضا. تماما كما هو الحال اليوم، فلو بحثنا في مخابر العلوم الطبية والصيدلية والفلكية وغيرها الموجودة في أمريكا لوجدنا علماء من كلّ الأديان والأعراق والألوان والبلدان. وكما كانت الحضارة العربيّة الإسلاميّة ناطقة بالعربيّة حين كانت العربية لغة العلوم ومزدهرة في ظلّ حكم إسلاميّ، كذلك الشأن لحضارة اليوم فهي ناطقة بالإنقليزية في ظلّ حكم مسيحيّ أو لائكي وما يربط بين الحضارتين هو «إنسانية أو كونيّة الحضارتين». فلا وجود لحضارة أَصْلانيّة originelle في رأينا بل الحضارة هي بناء إنساني جماعي على أساس عمليّتي الأخذ والعطاء، وهي عملية نحتاج فيها إلى الكثير من الموضوعيّة والتجرّد لنذكر مراجعنا بأمانة علميّة ونعترف بما أخذناه عن الآخرين قبل الحديث عمّا أعطينا. وقد لاحظنا أثناء بحوثنا أنّ العلماء العرب يذكرون مراجعهم بلا جحود ويعترفون بفضل السابقين بكلّ احترام وأريحيّة بينما يعمل غيرهم على طمس المراجع وتحقير مجهود سابقيهم وادعاء إنجاز ما لم ينجزوا وإنّما أخذوه عن غيرهم دون أن يعترفوا بالمصدر الذي أخذوا عنه. بل رأينا في مجال الصيدلة تجارة رابحة إذْ أُخذت كلّ المعلومات التي توصّلت إليها البشرية، في هذا المجال، ثمّ احتكرت بوضع علامات عليها كملك خاصّ، والحال أنّها ثمرة مجهودات بشريّة مشتركة متنوّعة امتدت على مدى عشرات القرون. فالعلم عالميّ كما قال بن ميلاد مهما كانت لغته. وحين قال رسول المسلمين «من تكلّم العربية فهو عربي» لم يقصد العرق حسب رأينا وإنّما قصد اللغة وسيلة التواصل والإنتاج العلميّ أي هو عربي اللسان arabophone كما نقول اليوم بالنسبة إلى الناطق بالفرنسيّة francophone أو الناطق بالإنقليزية anglophone وحين قال «اطلبوا العلم ولو في الصين» فقد حرّض على طلب العلم بتعلّم لغته التي أنتجته كاللغة الصينية في هذا الحديث، ولم يهتمّ لاختلاف الدين الصيني عن الدين الإسلامي ولا للعرق أيضا. فإسحاق بن سليمان، إذن، ينتمي إلى الحضارة العربيّة-الاسلاميّة لأنّه عربيّ اللسان (مستعرب) arabophone كتب مؤلفاته بهذه اللغة (وهي مازالت قريبة من أصولها في عصره ولا وجه للمقارنة بينها وبين العربيّة المعاصرة من حيث الصعوبة). ويكفي النظر في كتابه هذا: «الأغذية والأدوية» لنرى كيف تجلّت العربيّة لغة فصيحة، دقيقة، واضحة، علميّة بأتمّ معنى الكلمة في وصفه للنبات والمعادن والأصماغ والحيوان وللأمراض والأدوية والأغذية والأمزجة وغير ذلك ممّا يدلّ على أنّ العجز ليس في اللّغة مهما كانت، وإنّما هو في الناطقين بها الذين عليهم أن يفجّروا طاقاتها بما في أدمغتهم من علم وفكر كما فعل إسحاق بن سليمان. فأعماله إذَا هي جزء من العلوم الطبية التي أنتجتها الحضارة الإنسانية في إحدى حلقات سلسلتها المترابطة وهي حلقة الحضارة العربية-الإسلامية. وتقوم اللّغة دليلا لا حاجزا على هذا الترابط والتفاعل بين اللغات والحضارات وقد وجدنا العشرات من الكلمات غير العربيّة أي المقترضة من لغات أخرى وقد كتبت بالحروف العربيّة وقامت بوظيفتها في السياق المطلوب. فالمؤلف لم يجد لها مقابلا في العربيّة ومن قبله مترجمو بيت الحكمة البغدادي فاستُعملت كما هي (النشاستج، البذروج، الرازينج، الحندقوقى، السّيسنبر، ابليدش، هليون، مشكطرامشيغ،...) وهذا شأن كل اللغات الحيّة التي تغتني بالاقتراض حتّى لا تتعطّل مسيرتها في اكتساب العلوم. وقد عمد إسحاق بن سليمان إلى التّفسير ليسهل على المتعلّم ترسيخ تلك الكلمات المقترضة في ذهنه يقول في ج2 ص 457: «... نفع من الداء الذي يقال له «ليثرغس»، أي النسيان ومن الداء الذي يقال له «قرانيطس» أي السبات وذهاب العقل»، بل يذكر مع التفسير في الكثير من الحالات اللغة التي اقترضت منها الكلمة ج2 ص 457: «... وقد يُسمّى هذا النبات باليونانيّة «أغلس» ومعناه المطهّر» أو في ص456 «معنى «الفنجنكشت» خمس ورقات لأنّ «فنج» باللّسان الفارسي خمسة و«كشت»: ورق «وانكشت»: أصابع». وقد يشير المؤلّف أيضا إلى تعدّد التسميات باختلاف المناطق ولغاتها، فكثيرا ما وجدنا عبارات: بالرومية، باليونانية، بالفارسيّة... من ذلك مثلا ج3 ص121: «أمّا الخنثى فإن أهل الغرب يسمّونه البرواق» ويقصد بأهل الغرب أهل إفريقية وأهل الأندلس أو قوله عن الرِّجلة ج3 ص 58: «ويسمّيها أهل الغرب «البردلافش»» كذلك في ج3 ص60: «في البقلة اليمانية ويسمّيها أهل الغرب «ابليدش»» وعن الخبّازى يقول ج3 ص60: «وهو المعروف عند أهل الشام بالملوخيّة». ولا يكتفي بالمعلومات المسموعة فيذكر ما شاهده بنفسه ج3 ص69: «ورأيت نوعا ثالثا من الخبّازى يسمّونه بمصر «ملوخيّة السودان» ويعرف بالعراق بـــ«الشوشندبيا»». هكذا يشير بصفة غير مباشرة إلى تعدّد المصطلحات التي لا تعوق البحث العلميّ بتعدّدها ذاك، وإن كان من الأفضل اعتماد مصطلح واحد. فنجده مثلا يذكر أربعة أسماء لنبتة واحدة ج3 ص64: «... بقلة تدعى عصا الراعي، وتسمّى بالسريانيّة «مرعاتا» ومعناه راعي الغنم، لأنّ عاتا باللسان السّرياني: الغنم. وتسمّى بالفارسيّة «النرسبادارو» وهو «السبطباط»». فيبدأ باسمها العربي ثم يورد أسماءها الأخرى (عصا الراعي، مرعاتا، النرسبادارو، السبطباط) وذلك لغاية تعليميّة بيداغوجيّة كان واعيا بها كلّ الوعي إذ يقول مثلا في مستهل الجزء الرابع من كتابه: «... ليكون ذلك أبين وأقرب من عقول المتعلّمين». * كتاب الأغذية والأدوية، خصائصه ومحتواه كتب عبد الله بن أحمد الباسْقي المخطوط بخطّ نسخيّ واضح وجميل لا رداءة فيه إلاّ في مواطن قليلة كانت سببا في غُموض بعض الكلمات، وقد نسخه وفق تقسيم المؤلّف له إلى أربعة أجزاء: الجزء الأوّل يحتوي على أربعمائة وخمس صفحات (405). والجزء الثاني فيه تسع وثمانون ومئتا صفحة (289) ويحتوى الجزء الثالث على ثمان وخمسين ومئتي صفحة (258)، أمّا الجزء الرابع فقد بلغ عدد صفحاته مئتين وخمس وثلاثين صفحة (235). هكذا صار مجموع صفحات المخطوط ألفا ومائة وسبعا وثمانين صفحة (1187). كلّ صفحة تتضمّن 15 سطرا باستثناء صفحات ثلاث (ج2 ص289 انتهى كلام المؤلّف عند السطر الثالث (3 أسطر)، وج3 ص 258 عند السطر السابع(7 أسطر)، وج4 ص 235 عند السطر الحادي عشر(11 سطرًا)). يتراوح عدد الكلمات في السطر الواحد بين ثماني كلمات وإحدى عشرة كلمة وقد قسّم الناسخ عمله على السنتين: 708 و709 للهجرة وَذكر الأشهر التّي أتمّ فيها النّسخ بالتّفصيل كما يلي: 1- - «تمّ الجزء الأوّل من كتاب الأغذية تأليف إسحاق بن سليمان الإسرائيلي المتطبّب، كتبه أصغر عباد الله تعالى عبد الله بن الباسْقي الثلاثاء سادس وعشرين ربيع الأوّل وهو اليوم الموافق لـــ... والعشرين من شهر تمّوز سنة ثمانٍ وسبع مائة الهلالية، حامدًا الله تعالى ومصليّا على رسوله محمّد النّبي وعلى جميع الأنبياء ومسلّما ومستغفرا». 2- - «نجز الجزء الثاني من كتاب الأغذية والحمد لله تعالى حمدًا كثيرا، كتبه عبد الله بن أحمد الباسْقي في محرّم سنة تسع وسبعمائة وصلّى الله على سيّدنا محمّد النّبيّ وآله أجمعين». 3- - «نجز هذا الجزء من كتاب الأغذية لإسحاق بن سليمان الإسرائيلي المتطبّب صبيحة الأحد ثالث رجب المبارك سنة تسع وسبعمائة الهلاليّة. كاتبه أصغر عباد الله عزّ وجلّ عبد الله بن الباسْقي تجاوز الله عنه وختم أعماله بالصالحات حامدا الله تعالى ومصلّيا على سيّدنا محمّد النّبيّ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين». 4- - «نجزت المقالة الرابعة وبتمامها تمّ الكتاب والحمد لله الملك الوهّاب. الكاتب عبد الله الباسْقي في رمضان سنة تسع وسبعمائة حامدا ومصليّا ومسلّما وارحم؟ بالخير في طاعتك يا كريم». وهذه القولة للناسخ جاءت بعد جملة أخيرة ختم بها إسحاق بن سليمان كتابه وهي نهاية الكتاب: «والله الهادي للمصالح بكرمه وسعة جوده». من خلال مجمل كلام الناسخ الذي ختم به كلّ جزء على حدة نفهم أنّه لم يُنْهِ سنة 708هـ إلاّ نسخ الجزء الأوّل كما ذكر في نهاية هذا الجزء. ومكث ثمانية أشهر ليعلن في نهاية الجزء الثاني أنّه أنهى نسخه في محرّم سنة 709هـ أي في مطلع السنة الهجرية الموالية لـــ708هــــ ممّا يدلُّ على أنّه بدأ نَسْخَهُ منذ سنة 708هــ. أمّا الجزء الثالث فقد تمّ نسخه في رجب سنة 709 أي بعد الجزء الثاني بخمسة أشهر وجاء الجزء الرابع والأخير في رمضان 709 أي استغرق نسخه أقلّ من شهرين. هكذا نعلم أنّ كتاب «الأغذية والأدوية» تطلّب من الناسخ قرابة السنتين (19 شهرا) لاستكمال نسخه. استهلّ إسحاق بن سليمان كتابه بالبسملة والدّعاء «باسم الله الرحمان الرحيم وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكّلت». ثمّ بعرض أبواب الجزء الأوّل العشرين. وقد جعل الجزء الأوّل منطلقا نظريّا قدّم فيه بإجمال منهجه العلميّ ومحتوى كتابه. ووعد بالعودة إلى مختلف المسائل المجملة في هذا الجزء بالتفصيل في الأجزاء الثلاثة التالية: مراجعه النظرية والتطبيقية الأساسية هي كتب أبقراط (hippocrate) وجالينوس (galien) وديوسقورديس (dioscoride) وأحيانا روفس (rufus d’ephèse) ولم يذكر ممّن عاصروه أو ممّن سبقوه إلاّ اسم يوحنا بن ماسويه والكندي (مرّة واحدة). لكنّه قال مرّتين تقريبا «أهل زماننا» معتبرا، ربّما، أنّهم مثله وليسوا بعدُ مراجع كأبقراط وجالينوس. لذلك اكتفى بالمؤلفات الأصول وذكر أصحابها ذكرا متفاوت التواتر. فكان جالينوس أكثرهم ذكرا (190 مرّة) ثمّ ديوسقورديس (167 مرّة) ثمّ أبقراط (39 مرّة). أمّا الأسماء الأقلّ شهرة فنجده ذكر روفس (12 مرّة) ثمّ اصطفن (3 مرّات) ( stephanus) ثمّ أندرياأوس وفراطس (ذكر ابن أبي أصيبعة ص106 أنّه ثاوفرسطس (theophrastus) وأنّه «أحد تلاميذ أرسطاطاليس (aristote) وابن خالته، ... وخَلَفه على دار التعليم بعد وفاته من بين كتبه “كتاب أسباب النبات”..) وفولوطوس (ربّما فولوبس المذكور في «تفسير جالينوس لكتاب فولوبس في تدبير الأصحّاء») وسيقلس(سقلس) (مرّة واحدة). أمّا بالنسبة إلى منطلقاته النظريّة فإنّها تعتمد مفاتيح الطبّ القديم منذ أخرجه أبقراط (hippocrate) وربّما من سبقوه من الأطبّاء الأفذاذ في الحضارات السابقة، من إطار الغيبية وطبّ الهياكل إلى إطار العلم شبه الصحيح. فقد استعمل أبقراط منهجا علميّا ليكون فحصه للمريض فحصا تشخيصيّا يتبيّن بواسطته علل المرضى، هذا الفحص من شأنه أن يفضي إلى استنتاج منطقيّ سليم. ولقد اعتمد هذا المنهجُ العلمي المنهجَ الفلسفي السائد في عصره، فكان منطلق الطبيب على أساس المنهج الفلسفيّ الذي يعتبر أنّ الجسم يتكون من مادّة يعبرها أو يتخلّلها شيء غير مادّي هو بمثابة النسيم فهو «النفس» أو «الروح» الذي يعيش به الجسد، فأفلاطون (platon) مثلا كان يعتبر «أنّ الروح pneuma ماهيّة فعالة وغير مادية تتألّف من الهواء والنار وتكوّن النفس الحيوي، تمنح الأعضاء حركتها وتضمن لها وظيفتها». ولقد اعتمد الأطبّاء العرب القدامى هذه المفاهيم الفلسفيّة الموروثة عن اليونان، وكان شيوخ العلم في بغداد يدرّسونها في القرنين التاسع والعاشر وملخّصها نظرة إلى الكون تتجلّي في التقسيم الرباعي التالي: 1. الأرض أو الفلك الأرضي: يحيط به ويغلّفه اثنا عشر فلكا تصنّف إلى مائي وهوائي وناري. 2. الأفلاك السبعة: تبدأ بالقمر وتنتهي بزحل. 3. فلك النجوم الثوابت. 4. الفلك الأطلس (أي السموات الخالية من النجوم) وهي خارج الدوائر السابقة (أي خارج 1 و2 و3) ومن وراء الأطلس الفراغ أو الخلّاء المطلق. واعتبر القدامى أنّ عمليّة التزاوج بين (2) وهي الكواكب السيارة السبعة وقد سمّوها «الآباء السماوية السّبعة» و(1) أي العناصر الأربعة وسمّوها «الأمّهات الأرضيّة الأربع» أنتجت ثلاث ممالك من سلالات مختلفة: - مملكة المعدن: نشأت فيما بين فلكي الأرض والماء. - مملكة النبات: نشأت فيما بين فلكي الماء والهواء. - مملكة الحيوان: نشأت فيما بين فلكي الهواء والنار. فمملكة النبات مثلا يمثّلها المشجّر التالي (في اختصار شديد هو قطرة من بحر): مملكة النبات وقد وصفوا بدقّة عمليّة التّطوّر من المعدن إلى النبات ومن النبات إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الإنسان. يقول براون: «... بل هناك محاولات في الكتاب الفارسي: «المقالات الأربع» المؤلّف في القرن الثاني عشر والذي سبق لي أن اقتبست بعضه للتعرف على «الحلقات المفقودة» إذ اعتبر المرجان في مكان وسط بين المملكتين المعدنيّة والنباتيّة كما اعتبر الكرم الذي يحاول تجنّب نوع من العشب المتشبّث المسمّى العاشق والهرب من عناقه القاتل، في مكان وسط بين مملكة النبات والحيوان كما اعتبر النّسناس وهو نوع من القردة في مكان وسط بين الإنسان والحيوان» وابن خلدون تطرّق أيضا إلى هذه المسألة في المقدمة ص ص166-167: «انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثمّ النبات ثمّ الحيوان على هيئة بديعة من التدريج...» ذاكرا نفس المعلومات التي ذكرها براون بعده بقرون. على أساس هذه المفاهيم الفلسفيّة اعتبروا الجسم البشري أو «البدن» ككلّ الكائنات الماديّة يتكوّن من أربعة أركان تسمّى العناصر أو الاستقسات» فالإنسان عالم صغير (ميـكــــروكسم microcosme) فيه يتجلّى العالم الكبير أي الكون (ماكروكسم macrocosme) بنفس النظام والمكوّنات إذ العلاقة بينهما وثيقة. أمّا الأركان فهي: النار والهواء والماء والتراب و(يُقال أيضا الأرض) وهذه العناصر لها أربع كيفيّات متناظرة على أساس علاقة تضادّ: إذ اليبس كيفية تقابلها الرطوبة وهي الكيفيّة الثانية، والحرارة كيفيّة ثالثة تقابلها الكيْفيّة الرابعة وهي البرودة. فالتراب بارد يابس (أي جافّ) ثقيل جاذب من حيث طبعه وماهيته. منه تفيد الكائنات أشكالها فتكون ثابتة متماسكة على هيئات مّا. والماء بارد رطب ثقيل وَيهْوِي إلى أسفل من حيث الطبع والماهية يُكسب الكائنات سلاسة ممّا يجعلها سهلة التشكيل والتعديل. أمّا الهواء فطبعهُ أن يرد حارّا رطبا خفيفا متحرّكا في كلّ الاتجاهات فيحدث التخلخل والتلطّف في الكائنات بوجوده فيها. والنار وهي حارّة يابسة (جافّة) خفيفة وطاردة في حركتها، بوجودها في الكائنات يكون الإنضاج والتلطيف. واعتمدنا في الجدول التالي العلامة (+) لوجود الكيفيّة والعلامة (-) لعدم وجودها: العناصر كيفياتها حارّ بارد يابس رطب التراب - + + - الماء - + - + الهواء + - - + النار + - + - والملاحظ أنّ بعض المراجع تعتمد المقابلة في تسمية العناصر وكيفيّاتها على أساس مفهومي البساطة والتركيب: فيرد التقسيم كما يلي: 1) الطبائع البسيطة (أي الكيفيات) وهي أربع طبائع: - اثنتان فعّالتان: الحرارة والبرودة. - اثنتان منفعلتان: الرطوبة واليبس (الجفاف). 2) الطبائع المركّبة لأنّها متولّدة عن البسيطة وهي أربع طبائع: النار والماء والهواء والتراب (الأرض). أمّا علاقة العناصر بعضها ببعض فهي بين علاقة التضاد والتوافق أو التضادّ فحسب وهذا ما يبّينه الجدول التالي: العناصر علاقة تضادّ علاقة توافق التراب والنار بارد ≠ حارّ يابسان التراب والماء يابس ≠ رطب باردان التراب والهواء بارد ≠ حارّ æ يابس ≠ رطب الماء والهواء بارد ≠ حارّ رطبان الماء والنار بارد ≠ حارّ æ رطب ≠ يابس الهواء والنار رطب ≠ يابس حارّان ونلاحظ من خلال الجدول أنّ التضادّ يكون أقوى ما لم توجد علاقة توافق بين العنصرين فعلاقة التضادّ بين التراب والهواء وبين الماء والنار أقوى ممّا هي بين التراب والنار أو التراب والماء أو الماء والهواء أو الهواء والنار. هذه الاسطقسات هي اسطقصات أخلاط البدن التي هي: الدم والبلغم والمرّة السَّوداء والمرّة الصفراء. الأخلاط كيفياتها الأركان الموافقة المرَّة السوداء باردة، يابسة التراب البلغَم بارد، رطب الماء الدم حارّ، رطب الهواء المرَّة الصفراء حارّة، يابسة النار وتعتبر الأخلاط «بنات الأركان». وهي رطوبة دائرة في جسم الإنسان ومكانها الطبيعيّ في الأوردة والأعضاء الجوفاء كالمعدة والمرّارة وغير الجوفاء كالكبد والطحال وهي تتولّد من الغذاء. منها الطيب ومنها الخبيث. فالطيب هو الذي يُغذّي الجسم ويحلّ محلّ السوائل التي تُصرف. أمّا الأخلاط الخبيثة فهي ما يُتخلّص منه بالدواء. ولقد قسّم القدامى الرطوبات إلى أربع لها ما يقابلها في التصوّر الطبي الحديث: الرطوبات قديما حديثا الرطوبة الأولى الرطوبة المحصورة في تجاويف أطراف العروق الساقية للأعضاء مصل الدم الرطوبة الثانية الرطوبة المنبثة في الأعضاء الأصلية ومستعدة لأن تستحيل غذاء السائل الموجود بين الخلّايا الرطوبة الثالثة الرطوبة التي استحالت إلى جوهر الأعضاء عن طريق المزاج والتّشبيه مكونّات الخلّايا الرطوبة الرابعة الرطوبة المخالطة للأعضاء الأصليّة جوهر الأعضاء وأساس قوامها وإنتاج الأخلاط يقوم على نظريّة تتمثّل في توزيع عملية هضم الغذاء وفق المراحل التالية واعتماد مصطلحين لوصف مراحل الهضم «كيموس» chyme عن اليونانية khumos وهو المهضوم من الطعام في المعدة قبل انصرافه عنها أمّا «كيلوس» chyle عن اليونانية khulos فهو مستحلب الطعام المهضوم (suc) الذي يكوّن دما يُمتصّ للتغذية مع ترك ما زاد عليْه. 1) الهضم الأوّل: مكانه المعدة التي يتحوّل فيها الغذاء إلى كيموس وفضلات غير مغذيّة يُتخلّص منها. لكنّ جزءًا من الكيموس يصير بلغما (والبلغم لا مكان له مثل الأخلاط الأخرى فالدّم مكانه الكبد، والمرّة الصفراء مكانها المرارة، والمرّة السوداء مكانها الطحال). 2) الهضم الثاني: فيه يتحوّل الكيموس إلى كيلوس ويتكّون من ثلاثة أنواع: - رغوة هي المرّة الصفراء. - راسب هو المرّة السوداء. - الدم وهو أنفس المكوّنات. 3) الهضم الثالث: يحدث في الأوعية الدمويّة، إذ يمرّ الدم من الكبد بواسطة التجويف الوريدي الأعلى veine cave إلى القلب بعد التخلّص من الجزء الأكثر مائية لتفرزه الكليتان. 4) الهضم الرابع: يكون بواسطة الشرايين التي تتولّى توزيع الدم على الأعضاء. فالاتحاد بين الكيفيات الأربع: الحرارة، والبرودة، واليبس، (أو الجفاف) والرطوبة، في مختلف الظواهر الطبيعيّة بداية من العناصر الأربعة إلى الفصول الأربعة ومراحل عمر الإنسان الأربع والجهات الأربع وأخلاط البدن الأربعة، يتجلّى في الجدول التالي الذي يمكن أن نعتبره ملخّصا لمنهج القدامى ومنطلقاتهم في التشخيص والعلاج. الاتّحاد بين الكيفيات العنصر الفصل الجهة المرحلة العمرية الخلّط اليبس(الجفاف)والحرارة النار الصيف الجنوب الشباب المرّة الصفراء اليبس(الجفاف)والبرودة التراب (الأرض) الخريف الغرب سنّ النضج المرّة السوداء البرودة والرطوبة الماء الشتاء الشمال الشيخوخة البلغم الحرارة والرطوبة الهواء الربيع الشرق الطفولة الدّم وعمليّة الخلّط والتركيب للعناصر الأربعة في بدن الإنسان تكوّن ما اصطلحوا عليه بـــــ«الأمزجة» les humeurs. وقد صنّفوا الأمزجة إلى تسعة منها ثمانية غير معتدلة وواحد معتدل. فالمزاج المعتدل هو ما كانت فيه المقادير من الكيفيات المتضادّة على درجة من التناسب لا تجعل الغلبة لكيفيّة على أخرى ممّا ينتج عنه حالة من التوازن تظهر للعيان في صورة صحّة جيّدة. أمّا الأمزجة غير المعتدلة فهي: ناتجة عن غلبة عنصر من العنصرين المتضادّين حين يتجاوز المقدار الذي يوفّر درجة الاعتدال. فيسمّى المزاج باسم العنصر الطاغي الزائد في المقدار عن العنصر الذي يقابله كأن نقول: هو مزاج حارّ لغلبة الحرارة على البرودة. واعتدال المزاج عند الأطبّاء القدامى ليس شيئا محدّدا تحديدا يصحّ إسناده إلى كلّ إنسان يتمتّع بصحّة جيّدة، إذ الاعتدال يعني أن يكون قد توفّر في الجسم أو العضو من الجسم القسط الذي ينبغي أن يكون له على أساس اختلاف الناس باختلاف الأقاليم والفصول والأجناس والأعمار والأزمنة. بل على أساس اختلاف وظائف أعضاء الجسم ذاتها. فمزاج القلب يختلف عن مزاج الدماغ أو مزاج العين. وقد صنّفوا الأمزجة التسعة التصنيف التالي: 1) المزاج المعتدل: وجوده عمليّا صعب. 2) الأمزجة البسيطة وهي أربعة: - المزاج الحارّ. - المزاج البارد. - المزاج الرطب. - المزاج الجافّ (اليابس). 3) الأمزجة المركّبة وهي أربعة أيضا نتبيّنها في الجدول التالي: المزاج نوعـــــــه حارّ / جافّ (يابس) ناري - صفراوي حارّ / رطب هوائي - دموي بارد / جافّ (يابس) ترابي - سوداوي بارد / رطب مائي - بلغمي والشكل التالي تتجلّى فيه الأمزجة المركّبة في علاقتها بالأركان وكيفياتها: فمقوّمات الجسم التي يحيا بها هي العناصر الطبيعية الأولى الأربعة التي منها تتكوّن الأغذية ومن الأغذية تتكوّن الأخلاط ومن الأخلاط تتكوّن الأعضاء التي منها مجموعة تشكّل أجهزة البدن. والعوامل الأساسيّة التي تؤثّر في صحّة البدن هي الهواء والغذاء (من طعام وشراب) الرياضة والاستفراغ بأنواعه واعتدال المزاج، بحيث يكون اعتدال مزاج كلّ عضو هو قدرته على أداء وظيفته فإن فسد تركيب السّوائل والإفرازات في ذلك العضو فسدت وظيفته فكان مرضه فسادا لاعتداله (وهذا هو أساس نظرية المزاج عند القدامى). ونظريّة الأمزجة les humeurs لا تكتسب أهمّيتها من التفريق بين الأمزجة كمرحلة أوّليّة، بل أهمّيتها القصوى تتجلّى حين نعتمدها محورا للعلاج فنحتاج إلى ملاءمة مزاج بدن الإنسان لمزاج الأدوية: أي ملاءمة أخلاط البدن لما سيحضّر له من أخلاط تناسبه، أي بما يوافق كل كائن ليوفّر له ما يناسبه وفق ما لديه من قوّة التجدّد والدثور والبناء والهدم. لذلك من واجب الطبيب أن يوفّق بين معرفته لمزاج المريض ومعرفته لقوى الأدوية وفعلها المتوقّف على طبيعة مزاجها. فعلاج الأمزجة يكون بدواء يخالف المزاج في الكيفيّة كعلاج الحارّ بالبارد والعكس. وعلاج البارد بالحارّ مثلا ينتبه فيه الطبيب إلى درجات الحرارة في تلك المادّة المستعملة لمداواة المزاج: الـــمادّة الاستعمال الطبّي في درجة أولى من الحرارة غذاء في درجة ثانية من الحرارة غذاء ودواء في درجة ثالثة من الحرارة دواء في درجة رابعة من الحرارة لا تستعمل لأنّها تكون سمّا قاتلا وتصنّف الأدوية المستعملة لعلاج الأمزجة أيضا إلى أربعة أنواع: 1) ما ينفع منها داخل البدن وخارجه: القمح: غذاء داخل البدن. لبخة خارج البدن تنضج القروح. 2) ما ينفع داخل البدن دون خارجه: الثوم: يزيد الحرارة الطبيعية داخل البدن. يكون سامّا خارج البدن. 3) ما ينفع خارج البدن دون داخله: أكسيد الرصاص: نافع خارج البدن. يكون سامّا داخل البدن. 4) ما لا ينفع لا داخل البدن ولا خارجه: مثل بعض النباتات السامة كنبات البيش مثلا (aconit). وقد بيّن الأطبّاء العرب وعلى رأسهم ابن سينا، أمزجة مكوّنات البدن بكلّ دقّة وتفصيل إذ استعرضوا درجات البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة في كلّ عضو من أعضاء البدن وهي حسب رأيهم كما يلي: الحـــرارة: الروح > القلب > الدم > الكبد > الرئة > اللحم > العضل > الطحال > الكلى > طبقات العروق الضّوارب > طبقات العروق السّواكن > جلدة الكفّ. ويمكن تمثيل هذا التدرّج من الأدنى إلى الأعلى من حيث درجة الحرارة بهذا السلم: أعلى درجة في الحرارة الروح القلب الدم الكبد الرئة اللحم العضل الطحال الكليتان العروق الضوارب العروق السّواكن أدنى درجة في الحرارة جلدة الكف البرودة: البلغـــــم > الشحــــم > الشعـــر > العظم > الغضروف > الربـــــاط > الوتر > الغشاء > العصب > النخاع > الدماغ > الجلد. أعلى درجة في البرودة البلغم الشحم الشعر العظم الغضروف الرباط الوتر الغشاء العصب النخاع الدماغ أدنى درجة في البرودة الجلد اليبوسة: القلب < عصب الحركة < الأوردة < الشرايين < الغشاء < الوتر < الرباط < الغضروف < العظم < الشعر. أعلى درجة في اليبوسة الشعر العظم الغضروف الرّباط الوتر الغشاء الشّرايين الأوردة عصب الحركة أدنى درجة في اليبوسة القلب الرطوبة: الجلد < العضل < الكليتان < الطحال < الكبد < الرئة < لحم الثدي والأنثيَيْن < النخاع < الدماغ < الشحم < السمين < الدم < البلغم. أعلى درجة في الرطوبة البلغم الدم السمين الشحم الدماغ النخاع لحم الثدي والأنثيين الرئة الكبد الطحال الكليتان العضل أدنى درجة في الرطوبة الجلد يقول حسين علي في كتابه «التفكير العلمي عند ابن سينا» ص81: «لم يقف ابن سينا عند هذا الحدّ، فهو لم يكتف بوصف أمزجة منسوبة إلى الأبدان والأعضاء، بل وصف أيضا أمزجة الأسنان، (مفرده سنّ أي عمر) والأجناس والبلاد والفصول والمساكن والأغذية والعقاقير». ولعلّ أحسن دليل على صدق هذا القول ما ورد في قول ابن سينا المقتطف من كتاب «القانون»: «إنّا إذا قلنا للدواء إنّه معتدل فلسنا نعني بذلك «معتدل» على الحقيقة. فذلك غير ممكن. ولا أيضا إنّه معتدل بالاعتدال الإنساني في مزاجه، وإلاّ لكان من جوهر الإنسان بعينه، ولكنّا نعني أنّه إذا انفعل عن الحارّ الغريزيّ في بدن الإنسان فكُيّف بكيفيته، لم تكن تلك الكيفية خارجة عن كيفيّة الإنسان إلى طرف من طَرَفَيْ الخروج عن المساواة. فلا يؤثّر فيه أثرا مائلا عن الاعتدال وكأنّه معتدل بالقياس إلى فعله في بدن الإنسان. وكذلك إذا قلنا إنّه حارّ أو بارد فلسنا نعني أنّه في جوهره في غاية الحرارة أو البرودة ولا أنّه في جوهره أحرّ من بدن الإنسان أو أبرد وإلاّ لكان المعتدل ما مزاجه مثل مزاج الإنسان، ولكنّا نعني به أنّه يحدث منه في بدن الإنسان حرارة أو برودة فوق اللتين له. ولهذا قد يكون الدواء باردا بالقياس إلى بدن الإنسان، حارّا بالقياس إلى بدن العقرب، وحارّا بالقياس إلى بدن الإنسان، باردا بالقياس إلى بدن الحيّة. بل قد يكون دواء واحد أيضا حارّا بالقياس إلى بدن زيد، فوق كونه حارّا بالقياس إلى بدن عمرو. ولهذا يؤمر المعالجون بأن لا يقيموا على دواء واحد في تبديل المزاج إذا لم ينجح». يتدرّج بنا قول ابن سينا إلى كلمتين من الكلمات المفاتيح في الطبّ القديم تواتر ذكرهما عبر كتاب إسحاق ابن سليمان: هما التجربة والقياس. وهما أساس المدارس الطبية القديمة: فمن الأطبّاء من يقول بالتجربة فقط ومنهم من يعتمد القياس فقط ومنهم من يعتمد التجربة والقياس معًا، وهو ما تعتمده ثالث المدارس الطبّية اليونانية. فالتّجربة تعني لغةً، الاختبار وفي شرح الإشارات: «التجربة قد تكون كليّة وذلك عندما يكون تكرّر الوقوع بحيث لا يحتمل مع اللاوقوع وقد تكون أكثريّة وذلك عندما يكون بترجيح طرف الوقوع مع تجوّز اللاوقوع». والطبّ هو بالأساس علم تجريبي. أمّا القياس وهو يعني لغةً، تقديرُ شيء على مثال آخر وتسويته به، أمّا معناه المنطقيّ فهو: «قول مؤلّف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر غيرها اضطرارا فماهية القياس تقوم في لزوم النتيجة من المقدّمتين هذا اللزوم الضروريّ وقد سمّاه أرسطو syllogisme أي الجامعة لجمع النتيجة بين المعنيين اللذين لم نعلم إن كانا يتوافقان أم يتخالفان». فالتجربة من شأنها أن تفضي إلى معرفة موثوق بها بشروط: كالمراقبة الدقيقة ومراعاة الدورات الزمانية ومتابعة ما يطرأ على المريض من تغيّرات الخ. فالطبّ القديم، إذن، كان يعتمد الطريقة التجريبية المبنية على الملاحظة والاختبار. أمّا القياس فلا يخلو من التخمين إلاّ أنّه يحتاج إلى معاضدة التجربة وتتمثّل مهمّة الطبيب في مساعدة «الطبيعة». وهذه الكلمة المفتاح يعني بها الأطبّاء القدامى القوى الطبيعية التي تعمل تلقائيا على تسيير وظائف الجسم الحيوية. هذه القوى الطبيعية التي منها ما يصطلح عليه في عصرنا بالمناعة. فاعتلال المزاج ظاهرة مرضيّة يراقبها الطبيب متتبّعا تطوّر المرض الذي يمرّ بمراحل هي: بداية وقمّة ونهاية. وقد اصطلحوا على المرحلة الوسطى التي هي «قمّة المرض» بكلمة أخرى هي مفتاح من مفاتيح الطبّ القديم وهي كلمة «البُحران». فالبحران هو النّقطة الفاصلة في المرض منها يتّجه المريض إلى الشفاء أو إلى الموت. على أنّ سيرورة المرض في صراعه مع القوى الطبيعية قد يتأخّر فيها «البحران» لضعف تلك القوى الطبيعيّة عن المقاومة. ولقد قسّم القُدامى القوى ووظائفها إلى ثلاثة أنواع: (مأخوذة عن مجلة النادي العربي للمعلومات «عرين» دمشق-سوريا عدد30 نيسان-أيار 2003). 1) القوّة الطبيعيّة: لها وظائف طبيعيّة: - تناسليّة. - غذائيّة تتضمّن قوى: جاذبة. حافظة (ماسكة). هاضمة. طاردة (دافعة). 2) القوّة الحيوانيّة أو الحيويّة - الفاعلة: تتّصل بظاهرتي التنفس والدورة الدمويّة. - المنفعلة: تتّصل بالعواطف البسيطة: كالخوف والغضب والكره (وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان). والقوّة الفاعلة لها صلة بحركتَيْ الانبساط والانقباض باعتبارهما من ظواهر الدورة الدمويّة في علاقتها بظاهرة التنفس. إذ يكون الانبساط عند الاستنشاق والانقباض عند الاستنثار كما هو مبيّن في الجدول التالي: في مستوى أعضاء التنفس في مستوى القلب والشّرايين 1) الاستنشاق أو الشهيق (inspiration) امتلاء الرئتين بالهواء الصافي النقي 1) الانبساط: هو تمدّد تمتلئ فيه الأوعية النابضة بالدم (الشرايين القريبة من القلب) 2) الاستنثار أو الزفير (expiration) طرد الأبخرة الدخانيّة بإفراغ الرئتين منها لأنّها هواء فاسد (ثاني اكسيد الكربون) 2) الانقباض: تقلّص ضاغط يفرغ الشرايين من الدم. ونلاحظ أنّ الأوعية القريبة من الجلد تجذب الهواء من الجوّ الخارجيّ أمّا الواقعة بين القلب والجلد فإنّها تأخذ من الأوعية غير النابضة الدم النقي. وتتواصل دورة التزود هذه إذ الأوعية غير النابضة التي هي الأوردة لها صلة مباشرة بالأوعية النابضة التي هي الشرايين. 3) القوّة النفسيّة أو النفسانيّة: هي القوّة المحرّكة الحسيّة (ذوق، شمّ، لمس، سماع وإبصار) وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان. ويمتاز الإنسان بالوظائف العقليّة العليا كالتفكير والذاكرة والتخييل... يقول براون: «ويقابل الأنواع الثلاثة من الوظائف أو القوى ثلاثة أنواع من الأرواح هي الطبيعية والحيوانيّة والنفسيّة. وتتمّ تزكية أوّلها في الكبد ومن هناك تحملها الأوردة إلى القلب. والثانية في القلب وتحملها الشرايين السباتيّة إلى المخّ والثالثة في المخّ وتحملها الأعصاب من هناك إلى جميع أجزاء الجسم... ولقد وجدت أكمل بحث لهذه الأمور وهو يمتّ بِصِلَةٍ إلى الفلسفة وعلم النفس أكثر ممّا يمتّ بِصِلَةٍ إلى الطبّ في كتاب عربي نادر جدّا في نشأة الإنسان وتطوّره ألّفه أبو الحسن سعيد بن هبة الله طبيب الخلّيفة المقتدي الذي ازدهر (كذا) في النصف الثاني من القرن الحادي عشر وهذا الكتاب المسمّى «مقالة في خلق الإنسان» يتناول بصفة خاصّة عمليات التناسل والحمل والوضع والنموّ والذبول، ولكنّ الأبواب العشرة الأخيرة من أبوابه الخمسين تتناول علم النفس وتشمل حوارا في تأييد بقاء الروح بعد الموت ودحض تناسخ الأرواح. فحياة الجسم كما يقول هذا المؤلّف تتوقّف على الروح الحيوانيّة وتنتهي برحيلها عنه عن طريق القنوات التي يصل بها الهواء إلى القلب أي عن طريق الفم وفتحة الأنف». فمهمّة الطبيب تتمثّل في العمل على تقوية عمل القوى الدفاعي بمزاج من الأدوية المناسبة لتجاوز حالة الضعف والاعتلال. فإذا كانت الأدوية ذات فعل واحد سمّيت بسيطة، أمّا إن كان لها فعل إضافيّ غير فعلها الأصلي سميّت مركّبة . وقد كان الطبيب صيدلانيّا أيضا يتقن تركيب الأدوية التي يصفها للمرضى مما يفرض عليه معرفة الكيمياء بالإضافة إلى معارفه الأخرى، مثل ابن سينا الذي كانت له معرفة موسوعيّة أو مثل الرازي (وهو معاصر تقريبا لإسحاق بن سليمان) الذي اعتبر مؤسس الكيمياء العلاجيّة إذ كان مخبره يحتوي على كلّ الآلات والموادّ النباتيّة والمعدنيّة والحيوانيّة التي يُحتاج إليها لتحضير الأدوية. يقول د. فاضل أحمد الطائي: «وقد توصّل الرازي إلى معرفة عدد كبير من المركّبات الكيميائيّة وطرائق متعدّدة من العمليات الكيميائيّة لا تزال مستعملة إلى هذا اليوم. فقد عرف التصعيد والتقطير والتكليس والتبلور والصهر والترشيح والتنقية والتشوية أو الإشواء والتصدية والملغمة وتتطلّب كلّ عمليّة من هذه العمليات التي ذكرناها آنفا أدوات خاصّة وأجهزة معقّدة». وقد لاحظنا من خلال هذا الكتاب أنّ إسحاق بن سليمان لم يكن أقلّ شأنا من الرازى في هذا المجال. ولعلّ آخر الكلمات المفاتيح في الطبّ القديم التي وجدناها في كتاب «الأغذية والأدوية» كلمتان هما كلمة الماهيّة أو الذاتية وكلمة العَرَض. فقد اعتبر القدامى الماهية هي الكيفيّة الأصليّة للعنصر، من ذلك مثلا عنصر الماء، ماهيّته البرودة فهو بطبعه أو بذاته أو بماهيّته بارد، فإذا سُخّن بالحرارة الشمسية أو بالنار فإنّه تطرأ عليه كيفيّة عارضة ليست من طبعه وهي الحرارة. فيقال بارد بالطبع حارّ بالعَرَض. فالعرض هو إذن ما يحدث أو يطرأ من كيفيّة عرضية أي حادثة بمؤثّرات من شأنها إبدال خصائص ماهيّة العنصر. أمّا آخر ما يمكن الإشارة إليه في خصائص الطبّ القديم فهو علاقة التنجيم بالطبّ أي علاقة الأبراج بجسم الإنسان وعلاقة الفصول والشمس والقمر وساعات الليل والنهار بالنبات والصيدلة، من ذلك مثلا قول إسحاق ابن سليمان: «ولديوسقوريدس في عُصارة الحصرم قول قال فيه: إنّ عصارة الحصرم إذا استخرجت قبل طلوع نجم الكلب وجُعلت في إناء نحاس مغطّى بثوب وصُيَّرت في الشمس نهارا، ورُفعت من الندى ليلا كيلا ينالها برد الهواء ويمنعها من الانعقاد، وصُبر عليها حتّى تغلظ وتصير كالعسل، كانت موافقة للعضل الذي على جانبيْ الحلق المعروفة باللوزتين واللهاة واللثة الرخوة، التي تسيل منها الفضول، والقلاع والآذان التي يسيل منها القيح» (ج2، ص472). فمن المعلوم إذَا أنّ علاقة الطبّ بعلم التنجيم قديمة تعود إلى آلاف السنين إذ علم من أوراق البردي أنّ قدماء المصريين كانوا يعتقدون اعتقادا راسخا في تأثير التغيّرات الفلكية تأثيرا مباشرا على جسم الإنسان، وقد اعتقد في ذلك اليونان مثلهم والرومان من بعدهم وبعض الأطبّاء العرب كابن رضوان المصري معاصر الطبيب ابن بطلان، بل انتشر هذا الاعتقاد في أوروبا إلى حدود القرن السابع عشر حتّى صار أقرب إلى الشعوذة منه إلى العلم. (وقد نبّه ابن خلدون في مقدّمته إلى هذه الشعوذة لاسيّما عند العامّة في الفصل الثاني والثلاثين من مقدّمته الموسوم بــ«في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها»، ص1002). وقد وردت في كتب الطبّ القديمة (عربيّة، فارسيّة، لاتينيّة) رسوم للجسم الإنساني في علاقته بالأبراج المؤثّرة في أعضاء الجسم عضوا عضوا مع شروح لها بيّناها في الجدول التالي: البرج تأثير الأبراج في جسم الإنسان الحمل الرأس والوجه والأذنين والعينين والفم. الثور الرقبة. الجوزاء الكتفين والذراعين والكفّين. السرطان الرئتين والبطن. الأسد القلب والظهر. العذراء الكبد والأمعاء. الميزان الشرايين والأوردة والمثانة والكليتين. القوس الفخذين والمقعدة. العقرب أعضاء التناسل. الجدي الركبتين. الدلو الساقين. الحوت القدمين. المرجع: مخطوط منصور بن إلياس عن دانيال جاكار من كتابها «ملحمة العلوم العربية» ولا بدّ من أن نلاحظ هنا أنّ التقاط النباتات التي تستعمل للعلاج انتظمها نفس الاعتقاد في تأثير النجوم في أزمنة مّا أو فصول ما. فكانوا (أي الأطبّاء والصيادلة) يدقّقون في الزمن المعيّن الخاصّ بكلّ نبتة طبّية حتّى تكون فائدتها كاملة (من ذلك مثلا النباتات الواقعة في برج الشمس تجمع يوم الشمس أي يوم الأحد كالزعفران والغار واللوز ومعدنها الذهب، أمّا نباتات القمر فتجمع يوم الإثنين وهي نباتات مائية كالبطّيخ والخيار ومعدنها الفضّة). وقد أورد د. رمزي مفتاح في مقدّمة «إحياء التذكرة» معلومات مفصّلة ودقيقة عن طرق العلاج لدى قدماء المصريين وهي معلومات مستقاة من أوراق البردي التي يعود تاريخها إلى 4000 سنة. وقد وصف د. مفتاح بإطناب ما يوجد بتلك الأوراق واحدة واحدة كورقة ايبرز ebers وورقة كاهون kahun وورقة برلين الكبرى وورقة هيرست hearst . ولعلّ القدامى، إن تعمّقنا في تفهّم طرقهم، لا يختلفون عن المحدثين في طرق العلاج وجمع النباتات الطبّية من حيث ارتباط ذلك بالأزمنة والأمكنة والحرارة والرطوبة والنّضج وعدمه إلّا بما صار للمحدثين من وسائل تقنيّة مستحدثة متطوّرة تجعل صناعتهم الصّيدليّة علميّة بحتة لا صلة لها بالتّنجيم في علاقته بالغيبيات. وقد أشار د. رمزي مفتاح في خاتمة مقدّمته إلى الحديث عن كيفية استحضار الأدوية من النباتات فبيّن أن النباتات البرّية أقلّ إفادة من النباتات المزروعة قصد العلاج بها نظرا إلى ما يعتمده المختصّون بالزراعة من عناية خاصّة تساعد على تنمية المادّة الفعّالة في العلاج فقال بالصّفحتين 69 و70: «تختلف نسبة المادّة الفعّالة في النبات حسب فصول السنة، بل حسب ساعات النهار وهذا كما ذكرنا ما جعل القدماء ينسبون قوّتها إلى الأفلاك والأبراج... فالراوند الذي يجمع في الشتاء لا يحتوي على المادّة الفعّالة ويجب أن يجمع في الربيع والخريف. والديجتالا تزيد فيها نسبة المادّة الفعّالة بعد اشتداد حرارة الشمس وتقلّ في الليل فأفضل وقت لجمعها هو بعد الظهر بقليل، وقد عرفت الأوقات المناسبة لمعظم النباتات. فالرّاوند يجمع في إبريل ومايو، وستّ الحسن (بلادونا) تجمع عندما يكون عمرها من 3 إلى 4 سنوات ودرنات اللحاء في أوّل الصيف. والأجزاء المتماثلة من النبات تجمع في أوقات متشابهة. فالقشور واللحاء تجمع بعد انتهاء الأمطار لأنّ الماء والرطوبة يجعلان فصلها ميسورا، والأوراق تجمع في الجوّ الجافّ قبل ظهور الأزهار والثمار، والسوق الأرضيّة والجذور والدرنات (وتسمّى ريزومات وكورمات) تجمع في فصل الخريف بعد أن ينتهي النموّ الخضري وتذبل الأجزاء العليا، وبذلك تكون هذه الأجزاء الأرضيّة قد اختزنت أكبر مقدار من الموادّ. أمّا الأزهار فتجمع في وقت إخصاب النبات أي تلقيحه إذ تكون قوّتها على أتّمها، وتجمع الثمار إذا اكتمل نموّها ولكن قبل أن يتمّ نضجها. أمّا البذور فتجمع بعد تمام النضج. والبلاسم والصموغ والراتنجات ومثلها تجمع في الجوّ الجافّ أي الجوّ غير الرطب. ولتجفيف النبات الطبي لا توضع النباتات متراكمة بعضها فوق بعض بل تنشر على ألواح خشبيّة أو غرابيل من السلك». ولا شكّ في أنّ كلّ تلك العمليّات المذكورة لتحضير الأدوية النباتية هي وليدة تجربة طويلة أنتجت علما صحيحا عند القدامى ومنهم إسحاق بن سليمان الذي اعتمد منهجهم عقليّا دون الوقوع في غيبيّات التنجيم. تلك هي الخلّفية المعرفية والمنطلقات النظرية لإسحاق بن سليمان في كتابه هذا، اعتمدها اعتمادا فيه الكثير من التثبّت، فهو كثيرا ما يتحدّث عن تجربته الخاصّة في مسألة مّا، فيخالف أبقراط الرّأي أو يفسّر قوله ليبيّن أن ليس في كلامه من تناقض. وقد يناقش ليبيّن التناقض كما فعل مع جالينوس حين فسّر تناقضه في مفعول الفجل أو القلقاس. كذلك في مناقشته لكلام ديوسقوريدس قائلا: «وحكى ديوسقوريدس عن الحندقوقى المصريّ أنّ بزره يُعمل منه خبز، وأمّا نحن فما شاهدنا ذلك» أو في ج3 ص58: «وزعم ديوسقوريدس أنّ هذا النبات مدرّ للبول. ولم يوضّح أيّ عسر بول هذا النبات نافع منه. فأقول: إنّ هذا النبات إنّما ينفع من هذه العلّة إذا كانت من أحد شيئيْن: إمّا من حدّة الصفراء وتجفيفها، وإمّا من ورم حارّ يعرض لعمق المثانة». بل لاحظنا أنّه على مدى كامل أجزاء الكتاب يستعمل فعل «زعم» باستمرار والمعلوم أنّ هذا الفعل معناه: «قال قولا حقّا أو باطلا، وأكثر ما يُقال فيما يُشكّ فيه أو يعتقد كذبه» أي هو فعل يحتمل التصديق والتكذيب ويثير الشكّ و«الشك طريق إلى اليقين». ولم يتحرّج إسحاق بن سليمان من استعماله حتّى مع أبقراط وجالينوس وديوسقوريدس عند مناقشتهم. ولعلّ هذا يدلّ على وعيه اختلاف الأمزجة والطبائع من مريض إلى آخر ممّا يجعل المعالجة نسبيّة تختلف باختلاف الأشخاص، كذلك وعيه أنّ الطبّ ليس علما صحيحا بأتمّ معنى الكلمة لذلك هو قابل للتطوّر والتغير وقد أثبت التاريخ مدى صدق هذا الوعي بما بلغه الطبّ والعُلوم الحديثة من تطوّر بلغ حدّ تغيير أكثر النظريات القديمة جملة وتفصيلا. على هذا المنهج واصل إسحاق بن سليمان كلامه في الجزء الثاني عن الحُبوب (الحنطة، الشعير، الحمص...) والفواكه (العنب، التوت، المشمش، الموز والتمر واللوز والبندق والفستق...) في الزيتون ومشتقّاته كالزيت. فكان يصف النبتة وأغصانها وأوراقها وجذورها وبزرها بكلّ دقّة ويقارنها بغيرها من هذه الوجوه ويشير إلى عملية الغش التي قد تقع بسبب التشابه بينها وبين غيرها لمن لا يعرف، ويعطي طرقا مجرّبة للتثبّت والتعرّف. وقد خصّص الجزء الثالث للبقول: الباذنجان والبصل والثوم والفطر... والأبازير: المرّي والخلّ والملح. أمّا الجزء الرابع والأخير فقد وضعه للتعريف باللحوم ومنافعها ومضارّها: لحوم الحيوانات المشاءة والطيّارة والسابحة. وختم هذا الجزء بالحديث عن الشراب والأنبذة. ولئن عرض المؤلّف في كتابه معلومات مازالت صالحة إلى هذا العصر. فلا شكّ أنّ في الكتاب معلومات أخرى تجاوزها العصر وللمختصّين في الطب والصيدلة إبرازها والإشارة إليها، لكن هذا لا يمنع غير المختصّ من أن يتبيّن أنّ الكثير من الأغذية التي نعرفها اليوم لم تذكر لأنّها ربّما لم تكن معروفة في عصر المؤلّف. أمّا اليوم وقد قربت المسافات بين جميع أرجاء الكرة الأرضية فقد عرفنا ما لم يعرفه القدامى (الطماطم- الهندي- البطاطس...). ونلاحظ أنّ المؤلّف قد وقع في الكثير من التكرار خلال كتابه. والتكرار سمَة المعلّم والأستاذ وقد كان كذلك، هو تكرار ليزيد توضيحا للمعلومة بمزيد من الأمثلة التي استقاها من تجربته الخاصّة فضلا عن معرفته العلميّة، كذلك بمقارنته بين أسماء النبات أو أقوال الأطبّاء غربًا وشرقا فكثيرا ما أشار إلى الغرب (بما أنّه عاش في الغرب الإسلاميّ) وإلى مصر بما أنّه ولد بها وعاش فيها خمسين سنة. ويعود تكرار المعلومة أيضا إلى كثرة الشواهد التي أوردها المؤلف، لأنّه يقدم النصّ المستشهد به عن أبقراط أو جالينوس أو ديوسقوريدس مثلا ثمّ يعود إليه بلغته الخاصّة لشرحه وهنا يقع التكرار. * خصائص تحقيقنا لكتاب الأغذية والأدوية يتميّز المخطوط بأنّه واضح بحيث يمكن قراءته بسهولة والمواطن التي فيها بعض الصعوبات قليلة، منها الأسماء الأعلام أو الأسماء الأعجميّة وأسماء الأماكن وأسماء البلدان وأسماء الأنهار والجبال... كذلك أسلوب المؤلّف التعليمي ومعجمه في المصطلحات الطبّية القديمة صيّر استكشاف الكلمات الغامضة أو الغائبة في متناول المحقّق وذلك بالرجوع إلى ما سبق من كلامه أو ما لحق منه. في تحقيقنا: - تقصّينا الأخطاء اللغوية بجميع أنواعها: من رسم للهمزة إلى الإعراب رفعا ونصبا وجرّا وقد سبقنا في جزء كبير منها المحقّق الأوّل. أشرنا في الهامش إلى ما ورد في المخطوط من خطأ، لكنّنا أصلحنا أحيانا، عندما يكون الخطأ مكرّرا، دون الإشارة من جديد اجتنابًا لإثقال الهوامش. - أصلحنا أخطاء التركيب في بعض الجمل: بالتقديم أو التأخير أو الحذف مع الإشارة في الهامش إلى الجملة الأصلية كما وردت في المخطوط. - عمدنا في البداية إلى عبارة كذا بين معقّفين لأنّنا رأينا الكلمة الواردة تُقبل رغم أنّها جديدة على العربيّة من ذلك مثلا استعماله لأسماء التفضيل جميعا على وزن أفعل إذ يقول مثلا «أيبس من» بدل «أكثر يبسًا» أو يقول «يكاد أن يفعل» بدل «كاد يفعل» أو ينشئ فعلا جديدا يُفهم معناه من السياق مثلا «يُعذّبه بالسكر» بدل «يصيّره عذبا» مثلا في ج3: «...وإن لم يكن الخلّّ ليّنا عذبا فتكسّر حدّته بالماء ويعذّبُ بشيء من السكر» إلاّ أنّنا لكثرة تكرار هذه الأمور في المخطوط صرنا نصلح دون اعتماد العبارة كذا. - لاحظنا تردّد المؤلّف بين صيغتين مستعملا مرّة «خاصّته» ومرّة «خاصّيته» والمقصود بخاصّيته: ميزته لذلك عوّضنا في كامل الكتاب خاصّته بخاصّيته. - أكملنا بعض الفراغات الموجودة بالمخطوط التي وعد الناسخ بالعودة إليها، إذ يشير إليها في الهامش بكلمة «يُحقّق». ووضعنا ما اقترحناه بين معقّفين. كذلك وضعنا بين معقّفين الروابط التي يحتاج إليها الكلام لأنّ المؤلف أو الناسخ غفل عنها. - أضفنا إلى المخطوط كلّ ما سقط منه عمدًا في تحقيق د. محمّد الصباح وهو كلمات، وجمل وفقرات وفصول كاملة. - أصلحنا ما وقع فيه المحقّق من أخطاء في الفهم مثلا اعتباره «خاماميلون» الدابة المعروفة بالحرباء والحال أنّها نبات البابُونج camomille (انظر الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني). - شرحنا في الهامش بعض الكلمات التي تحتاج إلى الشرح كما فعل د.محمّد الصباح واحتفظنا ببعض شروحه بعد تحقيقها، وعدّلنا بعض ما رأيناه محتاجا إلى التّعديل. - لاحظنا عند التحقيق أنّ إسحاق بن سليمان يستشهد كثيرا بجالينوس وعندما أردنا أن نضع كلام جالينوس بين ظفرين لم نستطيع تبيّن الحدود بين كلامه وكلام ابن سليمان، فالتداخل مبالغ فيه إلى حدّ جعلنا نعود إلى كتابي جالينوس (المذكورين في قائمة المراجع) عن الأغذية والأدوية المفردة. فتبيّن لنا أن نظام كتاب الأغذية والأدوية لإسحاق ابن سليمان يعتمد نفس المنهج الذي اتبعه جالينوس في كتابه ونفس الأبواب والفصول (الحبوب فالبقول والخضر فالفواكه ثمّ الحيوان المشاء والحيوان ذو الريش والحيوان البحري لينتهي بالحديث عن الشراب باعتماد كلّ التّفاصيل) وقارنّا بين حديثهما عن «بزر» الكتان مثلا فلاحظنا أنّ إسحاق بن سليمان جمع كلّ ما قاله جالينوس في كتابه عن الأغذية وكتابه عن الأدوية المفردة ليصوغ منه الفصل الموسوم بعنوان (بزر الكتان) دون زيادة ولا نقصان. - ذيّلنا كتاب الأغذية والأدوية بمجموعة من الفهارس المفصّلة ثمّ بفهرس عامّ شامل. فاطمة الأخضر مقطوف

| Titre | ISBN | Volume |

|---|

| Titre | ISBN | Langue |

|---|